导读:

过去二十年,中国科研的崛起速度令世界瞩目。无论是在论文发表数量、被引次数,还是在高质量科研成果产出方面,中国均已稳居全球前列。那么,当中国已经成为科研大国,距离科研领导国 还有多远?

莫喻枫|撰文

传统的科学评价体系,例如论文发表数量和引用指数,虽然能量化一个国家的科研产出,却难以揭示更深层次的结构性变化,即谁在主导科研议题?谁在组织全球科学劳动力与资源以实现自己的研究目标?

近期发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)的一项研究为这一问题提供了新视角。来自武汉大学、芝加哥大学和加州大学洛杉矶分校的研究团队构建了一个融合机器学习的分析框架,通过对近六百万篇合作论文的系统分析,勾勒出全球科研合作网络中领导地位的动态演变。研究指出:中国正从科研贡献者稳步迈向科研领导者[1]。

600万篇论文看中国国际合作领导力的变化

在传统科研评价体系下,中国已取得显著进展:自2006年起,中国每年授予博士学位数量就超过了美国 [1];科睿唯安(Clarivate)的报告显示,2009年至2021年间,中国的论文产出增长了五倍 [2];InCites 数据库统计显示,2020年中国作者发表的SCI论文数占全球总数的四分之一 [3];同时,中国在高被引(引用数前 1%)论文数量上已位居世界第二,仅次于美国,且差距在持续缩小 [4]。

然而,本研究的专注点不在于产出多少,而在于谁主导项目。随着知识体系日益复杂,科研团队规模逐步扩大,署名作者的各个角色也高度分化,例如署名中既有主导选题、筹资、设计与写作的领导者,也有大量执行支持性任务的成员。

国际科研合作将这种分工扩展至全球。由于部分国家的科学家更频繁地占据领导位置,全球科学由此呈现出类似全球经济的“核心–边缘”结构,即领导职能集中于少数国家[1]。

那么,到底是谁在领导国际合作的科研议程?

为此,研究人员训练了一个监督式机器学习模型来识别科研团队中的领导者。模型的训练样本来源于四本国际期刊(《Science》《Nature》《PNAS》和《PLOS One》)中共计83,877篇论文 [5]。这些期刊要求作者公开贡献声明(contribution statement),明确标出谁负责“构思(conceive)”“设计(design)”“监督(supervise)”“撰写(write)” 等领导性任务。

研究团队将这些作者贡献信息与论文元数据相结合,首先利用聚类算法(Louvain方法)从科研活动的共现关系中识别出典型作者角色。随后,他们以此为训练样本,构建了一个神经网络模型,用于预测那些未标注作者贡献的论文中的角色类型。接着,研究者将模型应用于 OpenAlex数据库中近六百万篇合作论文,对每位作者计算其“领导概率”(Lead Probability,介于0到1之间),并将领导概率超过 0.65 的作者定义为“领导者”。

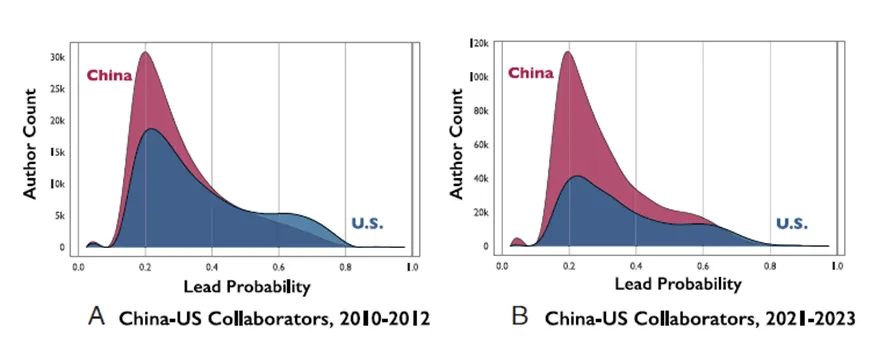

结果揭示了一个显著趋势:在中美科研合作中,中国科学家的领导概率持续攀升。2010–2012年间,角色为“领导者”(领导概率超过 0.65)的中国科学家占合作科学家总数的30%;而到2021–2023年,这一比例上升到了45%。

该研究表示,如果这一趋势继续保持,中国将在2027至2028年间与美国在科研团队领导力上实现平衡。

中美合作中,中美科学家“领导概率”分布图。图表来源:参考文献[1]

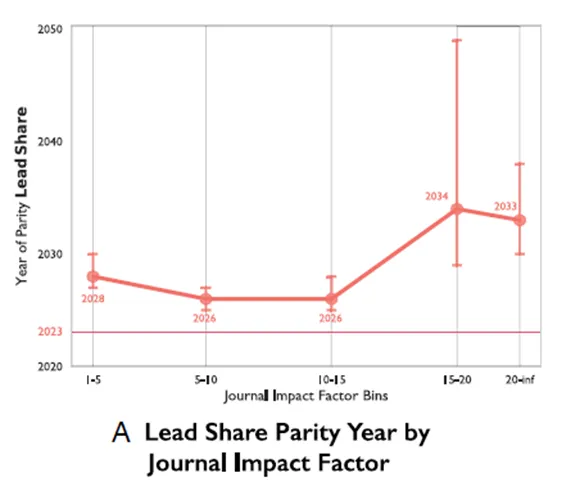

研究人员还考察了中国科研领导力是否主要集中在“低影响因子”期刊中。为此,他们将论文按照2021年Web of Science的影响因子分为五个区间,并比较了中美在不同层次期刊中的“领导份额”变化趋势。结果显示:无论期刊影响因子高低,中国在各区间内与美国达到领导力均势的预测时间都相差不大,估计结果显示最迟不会晚于2034年。也就是说,中国科研人员在高水平期刊中的主导地位正在快速提升,这一预期并不仅限于中低端学术期刊,而是整个科学出版体系。

中国在各影响因子区间内与美国达到领导力均势的预测时间。图表来源:参考文献[1]

中国在哪些领域科研领导力提升最快?

科研领导力的提升并非在所有领域同时发生。研究进一步分析了美国国家科学基金会(NSF)定义的11个关键技术领域,具体为人工智能、先进制造、半导体、能源技术、量子科技、生物技术等。这些领域不仅代表科学前沿,更直接关联国家安全与经济竞争力。

预测结果显示,中国的科研领导力在8个领域有望在2030年前追平美国,包括:人工智能(AI)、灾害预防、数据管理与安全、半导体、先进通信、能源、材料科学以及高性能计算。其中,人工智能和材料科学科研领导份额的增长最为迅猛。

在量子信息领域,追平时间将在2028年以后;而在生物技术领域,中国预计要到2030至2036年才能追平。

如果按常规学科划分,中国的科研领导力将在化学与材料科学领域最早与美国持平(2023–2027年),其次是数学、物理与工程(2024–2031年)以及计算机科学(2025–2028年);医学领域预计最晚,要等到2028至2038年。

这些数据还揭示:中国在技术驱动型学科上进步最快,而在生物医学类学科上仍有差距。这不仅反映科研体系的重心差异,也说明科研生态的成熟度不同——前者依赖工程与政策集中投入,后者可能需要更长期的创新生态。

如果中美科学脱钩,中国领导力会变强还是弱?

在地缘政治紧张的背景下,研究者提出了一个深刻的问题:如果中美科研合作减少甚至“脱钩”,中国的科研领导力会如何变化?

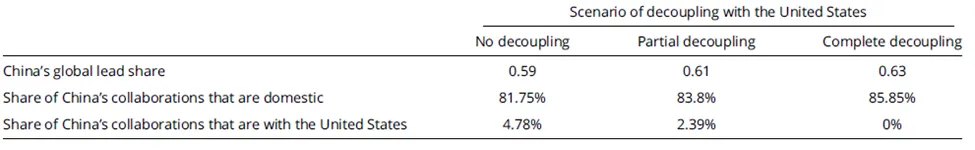

他们设定了三种2030年的情景:无脱钩(中美合作保持2023年的合作强度);部分脱钩(合作频率减半,中国科学家被重新分配至其他地区或国内合作);完全脱钩(中美合作中止,中国科研力量完全重新布局)。

计算结果预测,到2030年,中国的全球平均领导份额将在三种情景下依次为:0.59、0.61、0.63。也就是说,脱钩反而会提升中国的全球科研领导力。

三种脱钩程度下中国的预测全球平均领导份额。图表来源:参考文献[1]

原因在于,当中国科学家不再主要与美国合作时,他们在与其他国家或国内科研团队的合作中更可能担任领导角色。

但,这种提升并非完全正面。作者指出,科学的真正价值在于跨国交流与知识共享。中美脱钩将减少信息流动,降低科研效率,甚至让双方都难以准确评估对方的科研实力。对全球科学而言,这种割裂可能意味着创新速度放缓、研究冗余增加、成果传播受限。

与此同时,中国也在积极帮助一些高等教育体系还不够完善的国家培养科研人才,尤其是“一带一路”倡议中的发展中国家。数据显示,2012年至2025年间,中国为支持国际学生在华学习共拨款约333亿元人民币,相当于中国对本国学生海外留学投入的68% [6]。

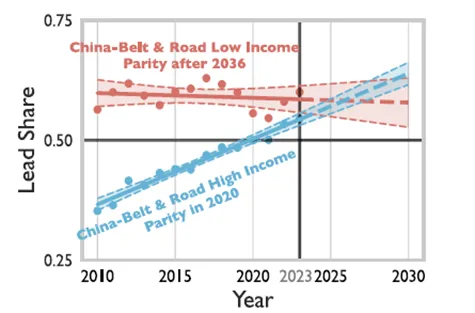

尽管这些投资的影响已超越科学研究领域,延伸至工业和管理领域,但关于中国与“一带一路”签约国科学家之间国际合作的数据表明,中国已在与这些国家的科研合作中确立了领导地位。研究显示,中国与低收入“一带一路”国家合作中的领导份额一直很高,并且中国在与高收入“一带一路”国家的合作中,其领导份额已于2020年达到均势。

与“一带一路”签约国的合作中,中国科学家 “领导份额” 的变化趋势。图表来源:参考文献[1]

总体而言,该研究为理解中国科研崛起提供了全新视角。依托海量数据,结合机器学习与科研合作网络分析,它定量刻画了科研领导力这一长期难以测量的概念,揭示了科研团队内部权力结构的动态变迁。相较于传统依赖论文数量或引用次数的评估方式,这种方法更能真实反映中国在国际合作中“从参与者到主导者”的结构性转变。

不过,领导地位的提升并不等同于科学影响力的全面增强。主导项目,并不必然意味着提出最具原创性的科学问题。领导力能否进一步转化为驱动全球科学创新的核心力量,仍有待持续观察与深入探讨。

参考文献:

[1] Wu, Renli, Christopher Esposito, and James Evans. "Shifting power asymmetries in scientific teams reveal China’s rising leadership in global science." Proceedings of the National Academy of Sciences 122.44 (2025): e2414893122.

[2] Adams, J., et al. "Global research report: China’s research landscape." Institute for Scientific Information, ClarivateTM. https://doi. org/10.14322/isi. grr. chinas. research. landscape (2023).

[3] https://www.199it.com/archives/1483982.html

[4] http://www.news.cn/tech/20251030/d04725c752de44498b50e79c6fc4a77c/c.html

[5] Xu, Fengli, Lingfei Wu, and James Evans. "Flat teams drive scientific innovation." Proceedings of the National Academy of Sciences 119.23 (2022): e2200927119.

[6] http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/neirong/caizheng

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号