导读:

李政道在推动中美核军备控制交流方面的不懈努力,与他一生致力于追求并身体力行地推进国际科学交流、中美人民友好、和世界和平是一致的。在国际局势紧张、核战争危险升高的今天,但愿李政道先生的榜样能激励我们所有人都珍惜和平并为进一步促进和平而努力。

王作跃|撰文

1988年5月18日,沃尔夫冈·“皮弗”·潘诺夫斯基(Wolfgang “Pief” Panofsky),这位斯坦福直线粒子加速器中心(Stanford Linear Accelerator Center)的荣休主任,刚刚在北京的一个饭店里和著名的美籍华人物理学家、哥伦比亚大学教授李政道一起早餐,现在要赶去中国科学院高能物理研究所。潘诺夫斯基是一位杰出的实验粒子物理学家,几年前,经过李政道的大力推荐,开始担任中国政府的正式官方顾问,来帮助高能所建造正负电子对撞机。他这次到中国就是来检查对撞机的进展情况,然后给中国国家领导人作出建议。[1]

但潘诺夫斯基此次中国之行还有另外一个目的。他在二战中参与了曼哈顿原子弹工程,而且在战后长期担任美国政府的资深顾问,包括 1960~1964年间担任美国总统科学顾问委员会(The President’s Science Advisory Committee,简称“总统科顾委”)的成员。这些经历使得他成为核军备控制的热情倡导者,并在20世纪80年代担任美国国家科学院(National Academy of Sciences)国际安全和军备控制委员会(Committee on International Security and Arms Control,简称“CISAC”)主任期间,对此大力推动。CISAC 在1980年成立以后,在20世纪80年代与苏联科学家就核军备控制面对面进行了富有成效的第二渠道(非政府渠道)的磋商。到了1988年,潘诺夫斯基希望探讨与中国科学家进行类似对话的可能性。当时担任美国国家科学院院长的是地球物理学家普莱斯(Frank Press),他曾经在1977~1981年间担任过卡特(Jimmy Carter)总统的科技顾问。普莱斯与中国科学院院长、物理学家周光召做了联系,请他安排潘诺夫斯基与一些中国科学家就核军备控制在5月23日举办一次见面会。等到潘诺夫斯基于5月15日抵达北京时,他还不知道哪些中国科学家会出席这个见面会,也不知道实际上操作是否会顺利。[2]

潘诺夫斯基在5月18日到了高能所以后,看到了可能参与见面会的中国科学家名单。那天,听着高能所所长、物理学家叶铭汉给他介绍名单上这些人的情况,潘诺夫斯基非常高兴。在那天的日记里,他记载了自己当时的反应:“这是一个有点令人惊悚的名单( ‘a somewhat frightening list’)。与会者的级别极其高;事实上,与会者里有几位是还在直接参与原子武器工作的人。”

被邀请的与会者名单为首的是朱光亚,他是中国核武器计划的主要技术负责人,而潘诺夫斯基一直非常希望与他见面。五天以后(1988年5月23日)这个见面会如期在高能所举行,而且如潘诺夫斯基在日记中所述,“开的极其成功”。中国科学院院长周光召参与并主持了会议,其他参会者包括参与过中国核武器计划的一些科学家如陈能宽、于敏、何祚庥、胡思得、宋家树等,高能所的物理学家叶铭汉、朱洪元、谢家麟、方守贤,以及朱光亚在原国防科工委的助理、核军备控制研究者邹云华等 30人。这是中国科学家参与国际核军备控制的一次早期尝试。[3]然而,朱光亚在见面会上的缺席,却意味着潘诺夫斯基希望达成中美科学家间将来持续的核军备控制交流可能落空。

本文下面所要讲述的就是李政道如何秉承自己的科学家社会责任感。在这次见面会后,他帮助潘诺夫斯基与朱光亚建立了联系,并以其他方式为他们所领导的中美科学家们就核军备控制进行持续、有效的对话奠定了基础、提供了协助。参与这些交流的中美科学家、学者广泛认为,这些交流推动了中国核军备控制科技研究的开展,有助于中国参与国际军备控制,并成为中美关系稳定发展的一个重要因素。而本文关于李政道、朱光亚和潘诺夫斯基促进和领导中美科学家进行核军备控制的交流的历史研究表明,科学家确实可以在推动国际谅解、合作方面为世界和平作出贡献。

来源:李政道研究所

李政道在冷战早期推动核军控

在李政道非凡的科学人生中,他与原子弹可以说有一种不解之缘:1946年他(和朱光亚一起)在西南联大被物理学家吴大猷挑选,赴美学习制造原子弹,从而改变了自己的人生轨迹。后来该项目因为美国政策的限制没有继续下去,李政道也就没有做原子弹方面的工作,而是转入芝加哥大学攻读物理学研究生,并很快成长为世界级物理学大师,但他的众多师友却都或多或少与原子弹的历史有关。例如,他在芝加哥大学的导师就是世界上第一个主持完成链式核反应、为美国原子弹工程作出重要贡献的意大利裔美国物理学家费米(Enrico Fermi)。同时他的好友朱光亚留美归国后成为中国大陆核武器计划的主要技术负责人,而他的老师吴大猷则在后来帮助促成海峡对岸决定不制造原子弹。

李政道在1950年获得物理学博士学位后,先在加州大学伯克利分校做教研一年。1951年,著名物理学家、二战中美国原子弹工程的领军科学家、战后担任普林斯顿高等研究院院长的奥本海默(J.Robert Oppenheimer),发聘书给李政道,使其顺利到研究院做了两年(1951~1953)访问成员(member)。1953年李政道应聘到哥伦比亚大学担任助理教授,并于 1956 年被提升为(全校最年轻的)正教授。在他的哥伦比亚物理系同事中,也有多位参与二战中原子弹工程的同事,包括1944年物理诺奖得主拉比(I. I. Rabi)和杰出留美华人实验物理学家吴健雄。

1956年1月13日,奥本海默在为李政道写的一封推荐信中,盛赞他“要么是世界上绝对顶尖理论物理学家中最年轻的一位,要么是他同龄人中最优秀的理论物理学家”,称他“具有超常的想象力、原创力、和丰硕成果”,科学工作“优雅、新颖、和清晰”。[4] 奥本海默的这封信显示,在 1956年,李政道已经成长为国际领先物理学家。而他后来的发展无疑验证了奥本海默的判断:在这一年中李政道与另一位留美华人物理学家杨振宁合作研究提出弱相互作用中宇称不守恒的理论,后来得到吴健雄等多位实验物理学家验证,李、杨两人并因此分享1957年的诺贝尔物理奖。

然而,少为人知的是,尽管李政道本人从未参加过核武器的研制,但他却多次积极参与、推动了国际核军备控制,为世界和平作出了贡献(上面提到的几位科学家也都成为核军备控制的倡导者)。例如,1963年,李政道签署了当年一批美国诺贝尔获奖者为支持美国和苏联、英国达成的部分禁止核武器试验条约而发布的史无前例的公开声明。这个条约是在总统科顾委的多年推动下达成的,而李政道等诺贝尔奖获得者的声明,为美国国会参议院批准该条约起到了关键的作用,使其成为冷战中第一个核军备控制协议。这个声明是由曾在总统科顾委担任过资深委员的拉比领头组织的,它督促国会批准该条约,认为它是在核军备控制方向上“微小的但意义重大的一步,可以增进美国的安全——以及世界的和平”。声明并称批准这个条约可以被认为是“我们国家渴望和平的一个具体体现”。[5]

而就在这个声明公布的当天(1963年8月14日),美国的所谓“氢弹之父”、政治保守派物理学家、奥本海默当年在政府内推动核军备控制的反对者泰勒(Edward Teller),在国会作证反对批准该条约,认为它将减弱美国的国防力量。因为泰勒在美国国会和军方有很大的影响力,所以白宫巧妙利用了拉比、李政道等诺奖得主的声明,在一定程度上成功地抵消了泰勒对核禁试条约的反对。例如,《纽约时报》在当天报道此事的标题是“泰勒反对禁止核试验条约,但35位诺贝尔奖得主却一致要求参议院批准”。第二天肯尼迪总统就致信感谢拉比和其他参与声明签名的诺奖得主,尤其赞赏这些科学家们的及时发言削弱了泰勒的影响力。[6]

李政道获颁诺奖。来源:李政道资料馆。

在1963年8月20日的白宫记者招待会上,有记者问肯尼迪总统:“总统先生,泰勒博士在呼吁参议院拒绝批准核禁试条约时说,它将减弱美国国防,并招致【敌国的】攻击,因为发展可靠的反导弹导弹所必需的信息只能通过大气核试验才能获得。您对此有何评论?”肯尼迪回答:

我知道泰勒博士已经清楚表明他反对该条约。他整个上个星期和这个星期都一直在反对。然而,也有很多具有同等资历的科学家——我们有一个总统科学顾问委员会,我们有其他致力于核武器的科学家,我们有诺贝尔奖获得者和其他人——他们都认为这个核禁试条约会增加我们的力量。[7]

在总统科顾委、拉比、李政道等科学家的积极推动下,1963年9月23日美国参议院顺利批准了有限禁止核试验条约,使其成为缓和冷战的一个重要里程碑。[8]

作为一个关心人类命运、渴望世界和平的诺贝尔奖得主,李政道在核禁试条约签署前后都一直关注核军备竞赛等冷战中的全球焦点社会政治问题。在 1964年的美国总统选举中,时任总统、民主党候选人约翰逊(Lyndon B. Johnson)与来自亚利桑那州的联邦参议员、共和党候选人高德沃特(Barry Goldwater)对决,而选战的焦点之一就是约翰逊认为美国应该采取稳健的外交政策,而高德沃特则认为美国应该在冷战中更强硬,甚至提出把核武器的使用权下放到北约指挥官。高德沃特的冷战政策遭到大多数美国科学家的反对。1964年10月22日,李政道和其他32位诺贝奖获得者一起联名呼吁美国人支持约翰逊连任、反对高德沃特当选。在呼吁书中,这些诺奖得主提出,这次选举的核心议题是战争与和平以及作为总统所应该具有的领导素质,间接表示出对高德沃特主导核武器政策的不信任。[9]

到了20世纪60年代中后期,民权运动、反越战对美国社会造成了巨大的冲击,以致一些年轻的科学家挑战像李政道这样的资深科学家们,认为科学家们应该更多地投入改变社会的活动。[10]李政道一直坚信科学对社会进步、国际交往和世界和平的价值,对任何可能影响科学发展的活动持谨慎态度,所以他并没有成为一个激进的抗议活动参与者,但他还是积极参加了一些他认为有价值的社会活动。例如,1968年4月4日美国民权运动领袖、1964年诺贝尔和平奖获得者马丁·路德·金(Martin Luther King)博士被暗杀以后,李政道、拉比和其他“纽约市科学诺奖获得者”联名发了一份电传(telefax)给金博士的遗孀科丽塔·斯科特·金(Coretta Scott King)表示哀悼,说“我们祈祷,金博士所终生奉献的理想,能团结所有美国人,来实现他致力达成的普世博爱、谅解和机会。”[11]

1970年4月30日,美国总统尼克松(Richard M. Nixon)宣布美国将扩大越战、派兵入侵柬埔寨,引起全国哗然、抗议。6月3日,李政道参与签署一封44位美国诺奖得主给总统的公开信,呼吁尼克松政府“迅速终结美国在东南亚战争的参与( ‘a rapid termination of U. S. participation in the southeast Asian war’)”。[12]

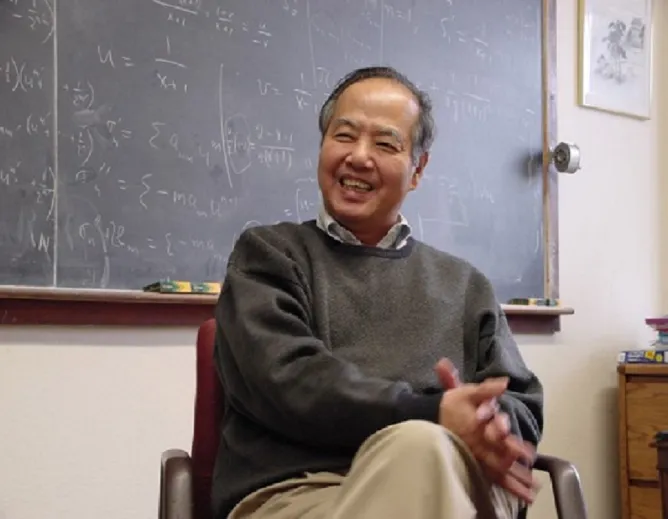

李政道(前排左二)与中国物理学家。来源:李政道数字图书馆

李政道为中美科学家核军控交流牵线搭桥

20世纪70年代初中美重新交往以后,李政道等华裔和非华裔美国科学家陆续以各种方式访华,重启中美科技交流。李政道也借此重续他和朱光亚的深厚友谊。1972年他第一次回国访问,朱光亚专门到机场接机,并在他们夫妇在当年10月14日受到周恩来总理接见、1974年5月30日李政道受到毛泽东主席接见时陪同。尽管在“文革”的紧张气氛中,李政道没有跟朱光亚或其他中国科学家讨论过核武器问题,但他的一些美国科学家朋友与中国同行做过一些核军备控制方面的对话尝试。例如,1976年10月5~22日他的好友潘诺夫斯基(和夫人阿黛尔(Adele))受中国科学院高能物理研究所所长张文裕邀请访华,行前李政道跟他讨论了中国的加速器计划,达成共识,认为中国应该建造正负电子对撞机。后来潘诺夫斯基在北京做出关于对撞机的建议,并在北京烤鸭店一次宴会上与中国物理学家周培源进行了关于核军备控制的非正式谈话。[13]在改革开放初期,李政道还身体力行地促进海峡两岸的科技交流,包括在1984年为两岸的物理学会参加国际纯粹与应用物理学联合会(International Union of Pure and Applied Physics,简称 IUPAP)担任联系人,为两岸成功入会起到了关键作用,从而也间接促进了台海和世界和平。[14]

到了1988年,回到文章开头所讲述的5月23日潘诺夫斯基在高能所与中国科学家所进行的核军备控制见面会:尽管潘诺夫斯基和与会中国科学家都认为讨论很有成效,但潘诺夫斯基想要达成持续的中美科学家就此议题展开对话的愿望仍然没有进展。在会议结束时,主持人周光召总结说:

今天我们都很高兴与潘诺夫斯基博士进行了讨论并听了他的报告。我们必须考虑如何把这样的讨论持续下去,可以是不定期的聚会,也可以是更具有连续性的系列会议。我相信双边的、非正式的讨论对两方都有益处。[15]

潘诺夫斯基知道,如果想要达成以他担任主任的美国国家科学院 CISAC 与中国科学家进行持续的核军备控制对话,关键人物是当时担任国防科工委科技委主任的朱光亚。但如何才能与朱光亚取得直接联系、讨论此事?当天在高能所的会议结束以后,潘诺夫斯基见到李政道。李政道当时正在北京组织“二维强关联电子系统国际学术研讨会”,当天晚上为招待与会的中外科学家举行了北京烤鸭宴会,邀请潘诺夫斯基也参加。很可能是在这个宴会上,李政道告诉潘诺夫斯基一个好消息,如他在当天晚上日记中所记:“李政道给我安排了明天与朱光亚一起午餐,而朱光亚才是真正能决定将来军备控制讨论的关键人物。”[16]

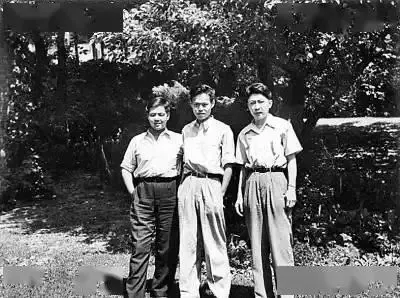

左起:李政道、杨振宁、朱光亚。来源:李政道资料馆。

第二天(1988 年 5 月 24 日),李政道、夫人秦惠䇹、朱光亚和潘诺夫斯基如约共进午餐。这是潘诺夫斯基在当天的日记中的记载:

我跟李政道及其夫人一起与朱光亚见面、午餐。我用大部分时间来回顾昨天的见面会,概要介绍了CISAC成员的资历和背景。朱光亚指出,要在中国建立一个类似的科学家委员会,有一些“政治敏感性”“( political sensitivity”),但在交谈结束时他说“我将尽我所能”“( I will do my best”)。在此刻没有比这更好的承诺了“( Nothing better can be ex‐pected at this point”)。[17]

这是潘诺夫斯基这次访华的最后一天,所以当天晚上中方给他在北大附近一家餐馆隆重设宴送行,李政道夫妇,曾参与正负电子对撞机决策的国家领导人方毅、谷羽、林宗棠,高能所的叶铭汉、方守贤等出席。宴会后潘诺夫斯基还跟方毅简短讨论了一下他前一天在高能所组织的核军备控制见面会,但他第二天离开北京时无疑感到最大的收获是在李政道的牵针引线帮助下认识了朱光亚,希望他关于促成中美科学家核军备控制对话的承诺能够实现。[18]

然而,潘诺夫斯基可能不知道的是,李政道为促成中美两国科学家进行持续的核军备控制对话做了不止上面这些努力。其实,在潘诺夫斯基在1988 年5月23日在高能所组织核军备控制见面会的当天,李政道就获悉朱光亚没有出席会议。他当时就试图联系朱光亚并说服他参会。当时参加会议的朱光亚助理邹云华,在2012年发表的缅怀朱光亚逝世一周年的文章中,生动回忆了李政道当天的不懈幕后努力:

李政道教授在工作午餐时通过中国科学院的柳怀祖找到我,请我与朱光亚主任联系是否可请朱主任来参加下午的会议。当时,李政道教授就站在电话旁等着我打电话。朱主任的秘书在电话中告诉我,朱主任因忙不能与会。我对站在我旁边的李教授复述了一遍。李教授又对我说:“请转达我要请朱光亚一道进餐,他一定会来的。”[19]

由此李政道成功促成了朱光亚和潘诺夫斯基第二天中午的见面、午餐。但李政道知道此次午餐并非意味着他和潘诺夫斯基促成中美科学家核军备控制对话的努力就大功告成了,而是需要趁热打铁,继续努力。为此,他在几天后邀请朱光亚夫妇到他在北京的家里晚宴,并请朱光亚带邹云华和其他几位中方的裁军问题专家一起参加。据邹云华回忆, “席间,李政道教授的夫人秦惠䇹女士对大家说:‘1946 年,吴大猷教授带着他的两个学生去美国,一个是李政道,一个是朱光亚,他们俩可是情同手足啊!’”[20]这段话给了邹云华深刻的印象,也使她意识到李政道在中美核军备控制交流所扮演的重要角色。

一个月后,1988年6月28日,李政道又给朱光亚写信,帮助潘诺夫斯基落实后续的中美科学家核军备控制会议:

潘诺夫斯基教授与您午餐后,对您的学者作风极为赞佩。潘教授很想知道中方与 CISAC 在十月份是否召开一次会议?因为10月份潘教授要在北京参加两个会议,假如中方想与 CISAC 召开会议,应即做安排,10月底潘教授比较方便。[21]

就这样,在李政道、潘诺夫斯基和朱光亚的共同努力下,中美科学家开展核军备控制的对话终于顺利开启了。1988年10月,潘诺夫斯基在离华5个月后带领几个CISAC成员(包括几位美国核武器试验室主任)重返北京,在朱光亚的安排下,与几位中国科学家、专家(包括胡思得、杜祥琬、宋家树、邹云华等)就核军备控制问题在欧美同学会进行了两天的深入交流。[22]尽管这次朱光亚还是没有直接参会,但他对会议非常关心,做了详尽的准备和组织工作。多年后参加此次会议的时任中国工程物理研究院院长胡思得回忆起朱光亚的幕后筹划:“第一次与美国科学院交流时,他首先让我们出面与他们谈。每天晚上向朱主任汇报,他提出该提什么样的问题、要表达哪些意见等”。[23]在最后一天的晚宴上,朱光亚出席了,并告诉潘诺夫斯基说,他认为这些讨论应该继续,而且中方应该增加参与讨论的人员,包括增加社会科学家。[24]

本来按计划下一次中美科学家核军备控制对话要在1989年或1990年在美国举行,但因故未能实现。在此情况下,李政道又一次利用他在中国科学界、领导人中的声誉来帮助重启中美科技交流、恢复朱光亚和潘诺夫斯基等美国科学家所开创的核军备控制对话。为此,1989年10月19日,他写信求助于曾经领导中国核武器计划的聂荣臻元帅:

目前,祖国在国际上面临了相当大的困难,作为海外的炎黄子孙,理应效力。我将竭尽全力为国分忧。盼望得到祖国的支持,特别希望能继续得到您的帮助。

潘诺夫斯基教授是国际极有成就的著名物理学家,多年来一直十分热情地帮助北京正负电子对撞机的建造工作。4年前他在心脏手术 3个月后就赴北京工作,得到了中国领导人和科学家的广泛赞扬。潘教授将在今年10月底至11月上旬又去北京继续协助北京正负电子对撞机物理实验的工作。此外,他将和中国有关专家讨论核裁军问题。他十分希望朱光亚先生能作为中国方面正式成员之一,参加这个讨论。

在今天西方一边倒抵制中国形势下,潘教授能去北京工作和访问,是很难得的。也可以转变其他美国上层科学家(因受到大规模的不利中国的电视和其他报道宣传)的偏见。

潘教授希望朱光亚教授能作为正式中方成员,和他正面讨论对中美两国互相有利的问题,也是合理的(并不过分),使他的这个愿望达成,对做好国外科学家的工作也是十分有利的。因此我十分诚恳地请您和丁衡高主任能在百忙中给予关心、帮助和促成。[25]

尽管潘诺夫斯基似乎最终未能在1989年访问中国,但李政道对他对中国科学发展贡献的推崇,以及李政道认为核裁军是“对中美两国都有利”的事情,有可能对聂荣臻、丁衡高以及其他中国领导人增加对核军备控制工作支持至少起到了推动作用。

此后不久,1990年4月24日,中国政府正式批准“中美科学家以民间渠道方式、就国际军控问题进行持续性的不定期磋商和交流的活动机制”。1991年中国又正式建立“中国人民争取和平和裁军协会科学家军控小组”(简称“中国科学家军控小组”),以朱光亚为第一任主席,与以潘诺夫斯基为主任的美国国家科学院 CISAC 进行核军备控制交流。1991年双方在美国加州大学尔湾分校(University of California, Irvine)开会恢复交流,朱光亚出席并作了报告。[26]双方1992年又在北京开会,使得核军备控制交流机制走入正常化。1994年中国核物理学家、朱光亚早年的学生宋家树接替他担任了中国科学家军控小组主席的职务,继续与CISAC进行交流(后来两任主席分别为胡思得(2000~2016)和田东风(2016~))。[27]而在美方的 CISAC,潘诺夫斯基于1993年卸任主席,由哈佛大学的物理学家霍尔德伦(John Holdren)继任直至2004年(之后由加州大学伯克利分校地球物理学家杰洛兹(Raymond Jeanloz)担任),而霍尔德伦在2009~2017年间担任奥巴马总统的科技顾问期间继续推动国际核军备控制。[28]

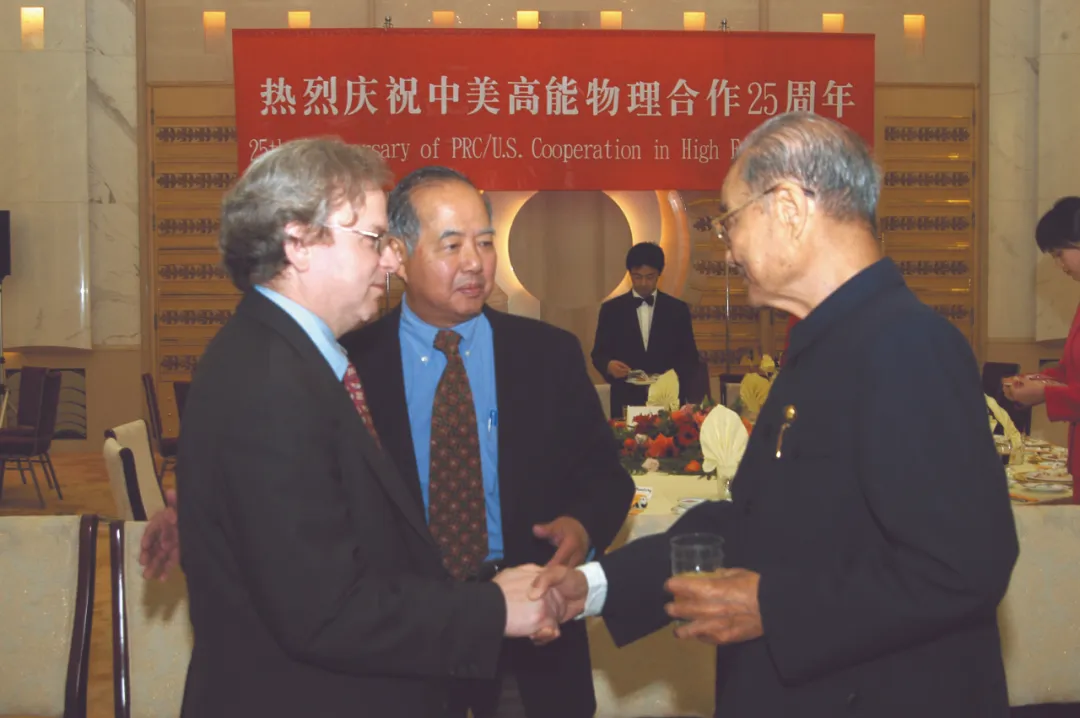

李政道先生参加中美高能物理合作25周年纪念会(于2004年10月拍摄)来源:李政道资料馆。

结语

中美科学家、学者都对中国科学家军控小组与CISAC的多年交流给予高度评价。邹云华,作为这些交流的中方多次参与者,称赞这个机制“是中美之间的一种科学家之间的民间或半官方的交流,是中美军控领域中起步最早、交流时间最长、效果最明显的一种交流,这不但加强了中美科学家之间的相互了解和理解,更重要的是,它是中美关系稳定的一部分,在某种程度上起到了中美关系健康稳定发展的桥梁作用”。[29]而潘诺夫斯基和长期参与该项交流的 CISAC 成员、杰出美国物理学家咖文(Richard Garwin)等也都认为,这些交流对国际核军备控制大有助益,并对中国1992年签署核不扩散条约和1996年签署全面禁止核试验条约起到了推动作用。[30]

曾经几次到斯坦福大学跟随潘诺夫斯基研究核军备控制的邹云华还深深体会到,李政道在这些交流中起到了不可或缺的作用。正如她在2012年悼念朱光亚逝世一周年时所写:“在我看来,促成以朱光亚主任为首的我国科学家军控小组同潘诺夫斯基教授为首的美国科学院国际安全与军备控制委员会开展双边军控学术交流活动,在很大程度是因为搭桥者是朱主任的挚友李政道教授。”[31]

确实,搭建中国科学家军控小组与CISAC交流这座桥梁是很多中美科学家多年努力的结果,而其中朱光亚和潘诺夫斯基作为交流双方各自的主要组织者,无疑是最重要的两个搭桥人,但李政道为他们两位搭桥人之间牵线搭桥、建立联系,为这个交流机制的持续发展而尽力,对整个交流机制的成功也是功不可没的。李政道在推动中美核军备控制交流方面的不懈努力,与他一生致力于追求并身体力行地推进国际科学交流、中美人民友好、和世界和平是一致的。在国际局势紧张、核战争危险升高的今天,但愿李政道先生的榜样能激励我们所有人都珍惜和平并为进一步促进和平而努力。

作者简介:

王作跃,美国加州州立理工大学普莫娜分校历史系教授。

原文首发于《现代物理知识》杂志第37卷(2025年)I第2期,原标题为“李政道与中美科学家核军备控制交流”,《赛先生》获授权转载,在此作者有少量文字修改。

参考文献:

[1] Zuoyue Wang,“Controlled Exchanges: Public-Private Hybridity, Transnational Networking, and Knowledge Circulation in US-China Scientific Discourse on Nuclear Arms Control,” in How Knowledge Moves: Writing the Transnational History of Science and Technology, ed. John Krige (Chicago: University of Chicago Press,2019), 368-410. 本文是在这篇文章的基础上根据新的史料修改而成。

[2] Wang,“Controlled Exchanges.”

[3] 详情见 Wang,“Controlled Exchanges.”关于宋家树参加该见面会的记述,见张洪武、彭建辉,《铸核控核两相宜:宋家树传》(北 京:中国科学技术出版社,2019年),第320页。关于邹云华参会的经历,见邹云华,“深切怀念恩师益友朱光亚”,载《风范长存天地间》编辑组编,《风范长存天地间——朱光亚同志逝世一周年纪念文集》(北京:人民出版社,2012年),第228-237页。

[4] 王作跃,“李政道获诺奖前,奥本海默就称他为‘同龄人中最优秀的理论物理学家’”,《知识分子》(微信公众号),2024 年 8 月 8 日(https://mp.weixin.qq.com/s/Wj0k24O0p4y0-xLNIUfMHQ)。

[5] 王作跃,《在卫星的阴影下:美国总统科学顾问委员会与冷战中的美国》(北京:北京大学出版社,2011 年),第 305 页。Robert C.Toth,“Teller Opposes Test Ban Treaty, but 35 Nobel Laureates Ask Senate to Ratify Accord,”New York Times, August 15, 1963.

[6] 王作跃,《在卫星的阴影下》,第305-306页。

[7]“The President’s News Conference of August 20, 1963,” in Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy…1963 (Washington, DC: United States Government Printing Press,1964), 629-631, on 635.

[8] 王作跃,《在卫星的阴影下》,第306页。

[9]“Johnson Backed by 33 Laureates,”New York Times, October 23,1964, 24. 这份呼吁书的签名者还包括另一位华人诺贝奖获得者杨振宁。

[10] Oral history interview with Michael Goldhaber by Patrick Catt, July 20, 1995, in American Institute for Physics (AIP) Oral Histories Collection at https://www. aip. org/history-programs/niels-bohr-library/oral histories/5912, accessed in September 2024.

[11] Telefax, undated, in Library of Congress Manuscript Division, I. I. Rabi Papers, box 38, folder “Nobel Foundation, 1946-1968.”

[12] Philip M. Boffey,“Dissent Spreads to Nobelists, Industrial Scien‐

tists,”Science 168, no. 3937 (June 12, 1970): 1325. 杨振宁也是

签名者之一。

[13] Wolfgang Panofsky,“Trip Report: Trip to People’s Republic of China, October 5-22, 1976,” SLAC Archives, Panofsky Papers,ser. V, subser. P, box 50, folder 3. 李政道在 2004 年回忆道:“我知道原子弹、氢弹是国家的秘密,因此,尽管 1972 年以后我与国内的物理学家来往密切,但我从没有私下了解这方面的事情”。见李政道,“科学技术的快速发展需要杰出的科技帅才——有感于朱光亚在中国‘两弹’事业中的贡献”,《光明日报》,2004年12月 23日,转载在中国科学技术中心编,《李政道文选(科学和人文)》(上海:上海科学技术出版社,2008 年),第 357-361页,引语在第358页。关于李和潘就对撞机的讨论,见李政道,“我和祖国的高能物理事业,”《李政道文选》,第31页。

[14] Danian Hu, Jinyan Liu, and Xiaodong Yin,“China’s Tortuous Path to IUPAP: An Enlightening Case of Chinese Science Diplomacy during the Cold War,”Globalizing Physics: One Hundred Years of the International Union of Pure and Applied Physics, ed.Roberto Lalli and Jaume Navarro (Oxford: Oxford University Press,2024), 209-239. 另见沈君山,《浮生后记》(台北:天下远见,2004年),第149-173。

[15] Oren Schlein,“[Transcript of] Meeting to Explore Possible Future Discussions between CISAC of the U. S. National Academy of Sciences and an Appropriate Committee of PRC Scientists,” Institute of High Energy Physics, Beijing, China, May 23, 1988, and attached invitation list, in SLAC Archives, Panofsky Papers, ser. V, box 51, folder 1.

[16] Panofsky,“Diary, May 13- 25, 1988,”31 (entry for May 23),SLAC Archives, Panofsky Papers, ser. V, box 51, folder 1.

[17] Panofsky,“Diary, May 13- 25, 1988,”34 (entry for May 24).

[18] Panofsky,“Diary, May 13- 25, 1988,”35 (entry for May 24).

[19] 邹云华,“深切怀念恩师益友朱光亚”,《风范长存天地间》,第228-237页,引语在第232页。邹云华没说在何处打电话,但鉴于她在高能所参加会议而李政道此时也在帮助高能所建造对撞机,很有可能电话是在高能所打的。

[20] 邹云华,“深切怀念恩师益友朱光亚”,《风范长存天地间》,第232页。 [21] 李政道1988年6月28日致朱光亚信,引自张洪武、彭建辉,《铸核控核两相宜》,第320页。

[22] 详情见Wang,“Controlled Exchanges.”

[23] 胡思得,“朱主任为我们指明发展方向”,《风范长存天地间》,第116-117页,引文在第 117页。胡思得并提到朱光亚是“在中央军委的支持下”开启组织中国科学家的核军备控制活动的(第117页)。

[24] Wang,“Controlled Exchanges,”394.

[25] 李政道 1989 年 10 月 19 日致聂荣臻信,引自张洪武、彭建辉, 《铸核控核两相宜:宋家树传》,第235-236页。

[26] Wang,“Controlled Exchanges.”

[27] 张洪武、彭建辉,《铸核控核两相宜》,第 236-252 页。Wang, “Controlled Exchanges.”

[28] Wang,“Controlled Exchanges.”

[29] 邹云华,“关于我科学家军控小组与美国科学院国际安全与军备控制委员会进行双边军控学术交流二十周年的回顾与建议”,2008年,未刊稿,引自张洪武、彭建辉,《铸核控核两相宜》,第240-241页。

[30] Wang,“Controlled Exchanges.”

[31] 邹云华,“深切怀念恩师益友朱光亚”,《风范长存天地间》,第232页。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号