导读:

北大黄岩谊团队与合作者对河南邓州的八里岗遗址58例古人遗存进行了全基因组分析,发现从6500年到2500年前的时间里,这里已是南北人群融合的路口,父系氏族社会在此扎根。

王晓波 | 撰文

陈晓雪 | 编辑

中华文明的起源与发展,与黄河流域的粟黍农业和长江流域的稻作农业两大核心区域密不可分。史前时期,这两大文明摇篮地带之间的人群如何互动、文化如何交流、社会结构如何演变,一直是考古学、人类学及遗传学研究的核心议题。然而,受限于关键区域古人基因组数据的不足,尤其是长江流域早期稻作农业人群的遗传历史及其社会形态信息的基本缺失,使我们对这些核心问题的理解和认识长期匮乏。

2025年9月30日,北京大学生物医学前沿创新中心黄岩谊、庞玉宏团队与北京大学考古文博学院张弛与吴小红团队联合云南大学、中央民族大学等单位,在Nature Communications发表论文[1],公布了对河南省邓州市八里岗遗址历时14年的研究结果。研究人员基于对八里岗遗址58例古代个体的全基因组分析,发现八里岗遗址作为中国古北方人群南下和古南方人群北上的路口,是南北人群迁移与融合的中心之一。

研究人员还在此地发现了一例史前父系氏族社会的公墓,通过直接的遗传学证据证实早在5000年前的仰韶文化晚期,此次已经存在一定规模的父系社会组织,为深入探究史前社会的形态和演变提供了关键遗传学证据。

古代南北人群的交汇处

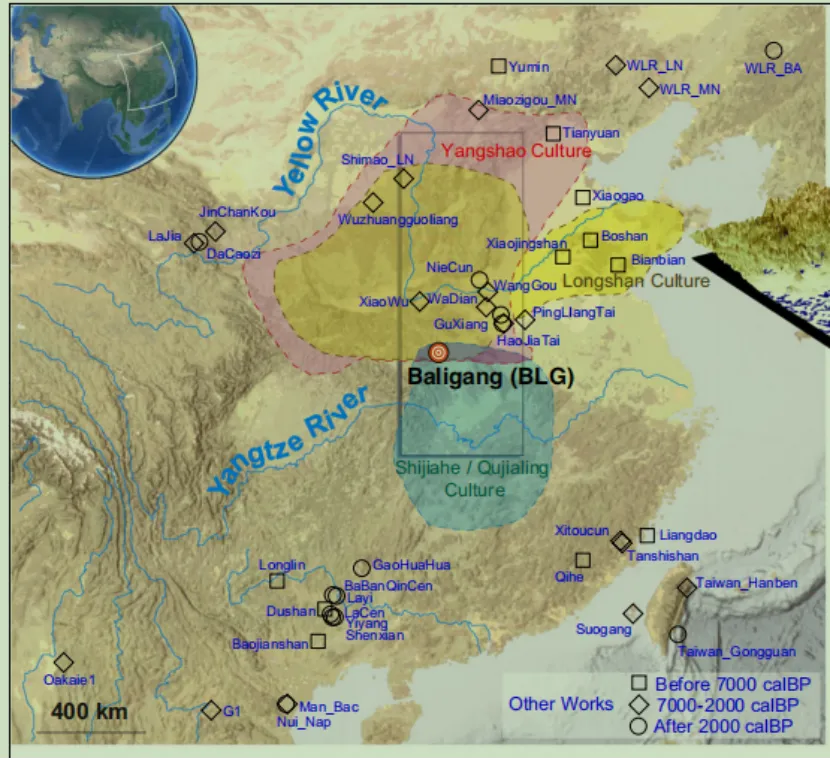

八里岗遗址位于河南省邓州市东郊的白庄村北湍河南岸,地处黄河与长江两大流域的过渡地带,是新石器时代的古文化部落遗址。

自1957年发现以来,考古学家已在该地发掘出丰富的文化遗存,包括仰韶文化(约7000年到5000年前)、龙山文化(约4500年到3800年前)和屈家岭文化(约4900年到4500年前)等。特别是在新石器时代晚期,八里岗遗址已是一个南北文化交融的中心,水稻成为当地的重要作物。

八里岗位于北方仰韶文化、龙山文化与南方屈家岭文化、石家河文化的过渡地带

研究团队获得了八里岗遗址时间跨度为距今6500年到2500年的58个个体的高质量全基因组数据,包括新石器时代中期仰韶文化(9个个体)、新石器时代晚期仰韶文化(32个个体)、新石器时代晚期屈家岭文化(2个个体)、新石器时代晚期石家河文化(4个个体)、新石器时代晚期龙山文化(6个个体)和青铜时代东周时期(5个个体)。

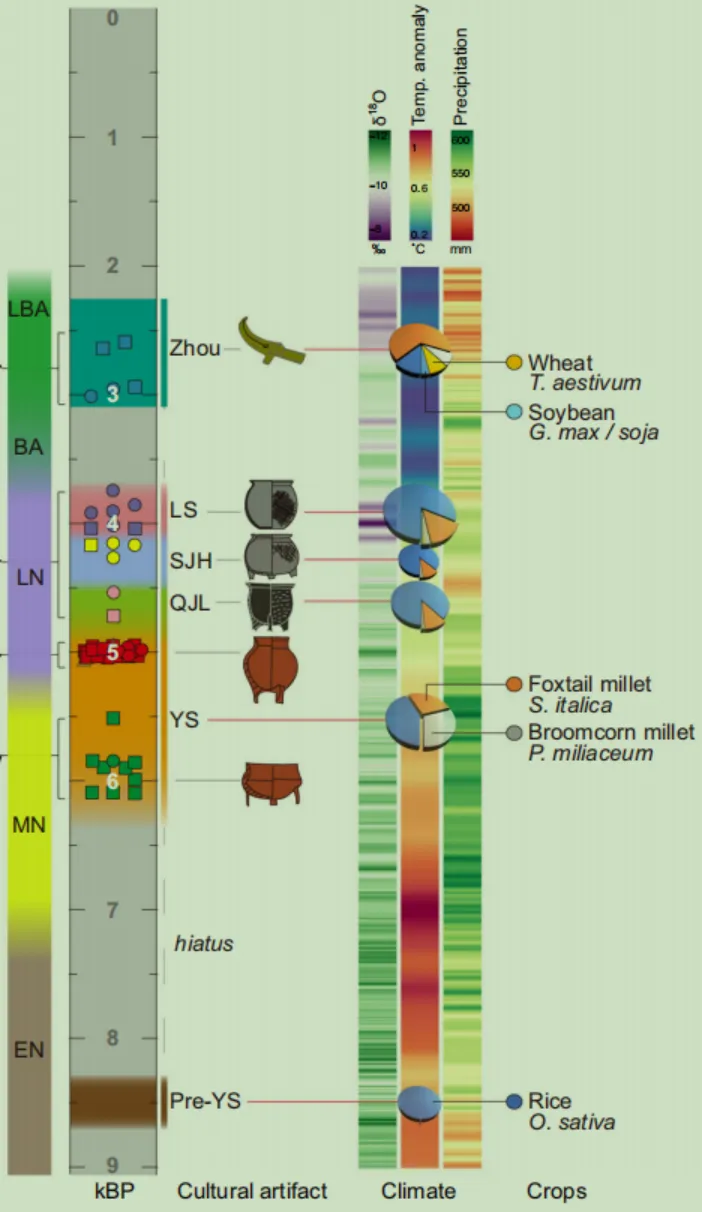

文化分期、气候和当时的作物

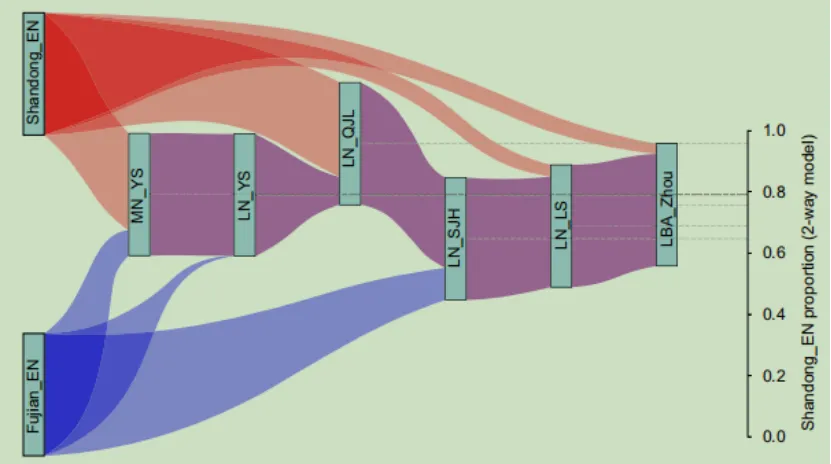

南北方人口在不同文化时期流入八里岗的比例

经过分析,研究人员构建出该地区人群遗传结果在4000年间的细微变化。早在距今约6500年前的新石器时代中期仰韶文化时期,以中国东南沿海新石器早期人群(如福建奇和洞、亮岛人群)和山东半岛新石器早期人群(如扁扁洞、小荆山遗址人群等)为代表的东亚古南方和古北方基因成分,在八里岗遗址周边区域已发生了深度的混合。八里岗遗址人群在新石器时代早期以山东人群为主要成分,到了在新石器时代晚期屈家岭文化时期,又经历了一次大规模的北方人口流入;再后来到了新石器时代石家河文化时期,以新石器时代早期福建人群为代表的南方人口流入,人口倍增,达到上万,为诸时期最高人口数,此时古南方人祖源升至35%。最后在周朝,古南方人祖源降至24%。

值得注意的是,该遗址的人口结构变化并不与文化和作物的变化同步。例如,代表长江中游的屈家岭文化扩张到八里岗遗址后,该时期的人群遗传结构并没有发生南方基因成分的明显增多,但同时水稻占比从之前的仰韶文化时期的42%增至88%,而代表黄河流域的龙山文化到达八里岗遗址后也没有出现北方基因成分的显著增加。

也就是说,当时当地的农民学习采纳了外来文化,而不是外来移民带来了外来文化。

气候或推动了人群的迁徙

与此相比,研究发现约4200年前的石家河文化时期出现了明显的南方基因流入,同时这个时期人群的遗传多样性和有效种群规模也达到了峰值,农业上也具有稻作为主的一致性。石家河文化时期所形成的人口结构,一直延续到之后的龙山文化甚至东周文化时期,预示这是一个关键的发生大规模基因混合的分水岭节点。

有趣的是,这个时间可以对应上全新世时期的全球性气候事件“4.2千年事件”,这是全新世一次非常严重的干旱事件,被认为影响了许多文明的突变,例如,中国长江流域文明以及埃及、美索不达米亚以及印度河流域的文明,其衰落都被认为与此相关。研究人员推测,当时气候环境的剧变可能是长江流域稻作农业人群迁徙的一个重要因素,不仅促进了八里岗区域稻作农业的发展,而且引发了人群遗传成分的改变。

论及生业模式的变化与气候变化和人口结构变化的关系,该论文的通讯作者、北京大学教授黄岩谊说:“其实在新石器时代的河南,气候和现在还是有很大的不同的。八里岗虽然在河南,但是从流域上看,是长江流域的北缘,所以这个地方的一些文化变迁过程包括人群演化等,都和长江流域有千丝万缕的联系。”

他进一步介绍,之前植物考古的研究表明,这个地方在新石器时代早期时,稻作是主体,在新石器时代的晚期,稻作也占很大比例;而在新石器时代中期的一段时间也就是仰韶文化时期,稻作的比例相对较低而粟黍比例有所增高;而到了历史时期以来,小麦逐渐出现并慢慢成为了主体。

“这几千年之间的气候,实际上变化还是很大的,古气候的数据也从温度、降水等,都表明了这些波动的存在,特别是历史时期以来变得较为干冷,形成了我们现在对这个地方的印象。而在新石器晚期,特别是 4200 年前左右,这个地方的气候有过一个比较剧烈的波动,我们从基因上也看出来了这些细微的变化,这个就很有趣,说明了这个地方的农业模式和人群内的基因成分有一些关联,我们猜测是人群的混合和气候的变化这两个相互交织的因素带动了这些生业模式的变化。”

发现父系社会的证据

该研究的另一项重大突破,来自于对新石器时代晚期大型二次葬M13墓中个体的亲缘关系分析。

从仰韶文化中晚期开始,八里岗遗址的墓葬方式逐渐从一次葬变成多人二次合葬墓。M13墓是其中最大的一座,位于两排整齐排布的房址之间。考古学家此前发现此墓中二次埋葬的人骨超过90个个体,碳十四测年估算墓内个体的时间跨度在200年左右。

该研究共取样了其中的75个个体的样本,通过机器学习的方法判定了其中52个个体的性别,男女比例为2:1。继而对其中30个覆盖深度达到0.1X以上的个体全基因组数据进行了单亲遗传标记分析,发现M13墓中所有男性的Y染色体单倍群高度一致, 表明他们具有紧密的父系血缘关系;而线粒体DNA单倍群则表现出极高的多样性,说明女性则来自不同的母系遗传背景。

通过这一发现,研究人员证实了五千年前的八里岗地区已存在父系氏族社会结构,基于单一父系血缘为纽带的二次埋葬习俗很可能成为了一种普遍流行的增强家族凝聚力的制度。这为早期社会组织形式的演变提供了关键遗传学证据。

今年6月,黄岩谊团队还发表了发现山东傅家遗址存在延续250年之久的母系氏族的论文[2](山东发现持续250年的母系社会,古DNA首次证实)。

那么,山东傅家遗址和河南八里岗遗址之间有关联吗?

黄岩谊告诉《赛先生》:“河南八里岗遗址(的公墓)与山东傅家遗址(的公墓)虽同属新石器时代晚期(距今约5000-4700年),且均存在二次葬习俗,但二者在考古文化归属、葬俗内涵、经济基础及社会结构上呈现显著差异,没有发现直接的关联。”

他进一步介绍,(当时的)八里岗遗址属于仰韶文化,考古结果表明其二次葬更具仪式性,如人骨整齐密集排列且伴有大量猪骨祭祀行为;而傅家遗址属于大汉口文化中晚期,其二次葬表现为将个体遗骸迁移回本地重新安葬。而在经济上,八里岗遗址已发展出相当规模的农业,傅家遗址随葬品相对简朴,表明经济发展较为滞后。“不过这样的两个墓地,将众多个体的遗骸收集起来重新埋藏,其背后的原因、这些人之间是什么关系,都是非常值得去探究的。”

“我们通过古DNA分析揭示了两个墓地的遗传关系截然不同,八里岗遗址为父系社会结构,而傅家遗址具有明显的母系氏族特征。这表明在新石器时代晚期,中国不同地区存在多元并存的社会组织模式,父系与母系组织可能并非简单的线性替代,这为理解中国早期社会复杂化进程、区域差异及演化路径提供了直接的遗传学证据。”黄岩谊总结道。

参考文献:

[1]Tingyu Yang, et al., Ancient DNA reveals the population interactions and a Neolithic patrilineal community in Northern Yangtze Region, Nature Communications 2025 https://doi.org/10.1038/s41467-025-63743-1

[2]Jincheng Wang, et al., Ancient DNA reveals a two-clanned matrilineal community in Neolithic China, Nature 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09103-x

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号