图源:长泽伦太郎/每日新闻

导读:

日本科学家坂口志文花费近20年时间,才让他提出的调节性T细胞(Treg)假说获得主流免疫学界的广泛认同。

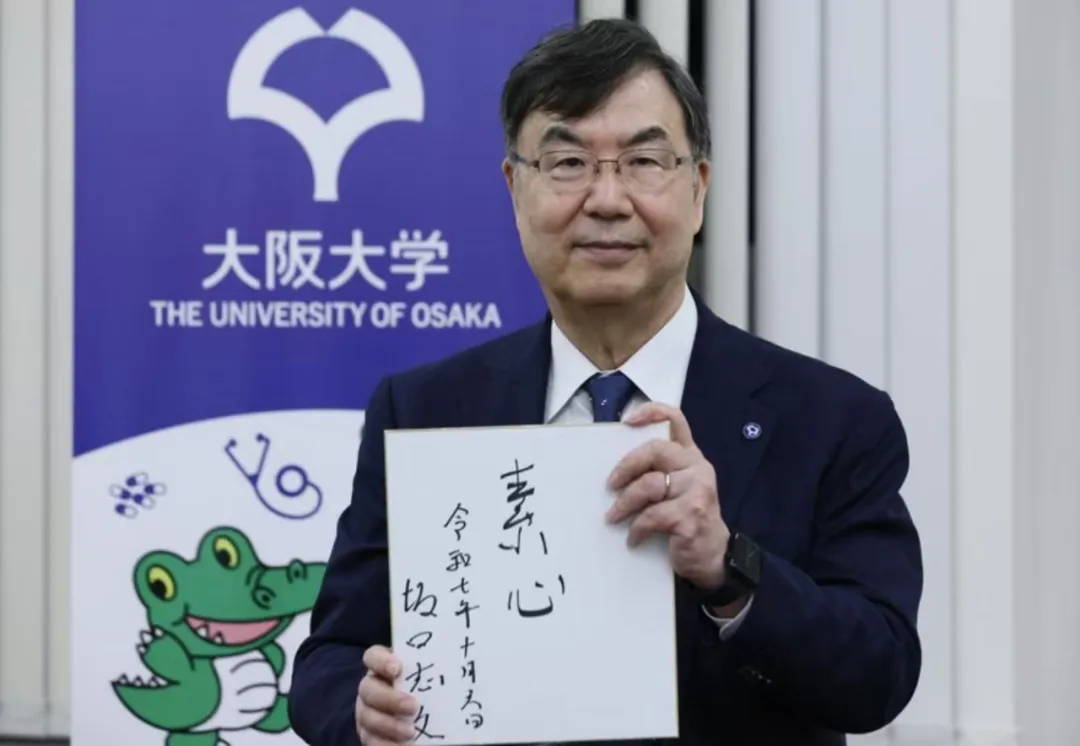

本周,他因这一重要贡献荣获诺贝尔生理学或医学奖。在接受媒体采访时,坂口志文分享了自己的座右铭:“素心”,以概括自己的科研人生:即使长期得不到主流认可,也要始终基于自己观察到的现象,坚持追问到底。

莫喻枫|撰文

陈晓雪|编辑

10 月 6 日,2025 年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。玛丽·E·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和坂口志文(Shimon Sakaguchi)因在外周免疫耐受机制领域的开创性贡献,共同荣获这一科学界最高荣誉。

其中,坂口志文因发现并系统阐明调节性 T 细胞(Regulatory T cells, Tregs)在维持免疫自我耐受、防止自身免疫疾病中的核心作用而受到表彰。他历时近三十年的坚持与探索,首次证明了体内存在一类专门负责 “刹车” 功能的免疫细胞,能够抑制过度活跃的免疫反应,防止机体攻击自身组织。这一发现不仅揭示了免疫系统 “自我与非我” 识别背后的关键调控机制,更从根本上改变了人们对自身免疫病、慢性炎症、肿瘤免疫逃逸以及器官移植排斥的理解。

获得诺贝尔奖后,在接受媒体采访时,坂口志文在纸上写下了自己喜爱的词语——“素心”。素心意为 “朴素而真诚的本心”,在他看来,恰如其分地概括了自己漫长的科研人生:在长期不被主流认可的逆境中,始终执着于自己所观察到的现象,坚持追问到底。

“不轻言放弃、坚守信念,这不仅适用于科学研究,也是做好任何事情的共同准则。而在这条路的尽头,一定会有巨大的喜悦与乐趣吧。” 坂口志文说。[1]

首次报考医学院落榜

坂口志文出生于日本滋贺县长滨市,是家中三兄弟的老二。他的童年在长滨市郊一个自然环境优美的乡村度过,那里靠近姊川河与日本最大的淡水湖琵琶湖,山水环绕,宁静悠远。

关于名字的由来,坂口志文曾这样追述:“祖父曾告诉父亲:‘名字是用来区别于他人的,因此要取一个独一无二的名字。父亲在京都学派研习哲学,家中藏书浩繁。也许某一天,他随手翻开《圣经》,便从那一页中撷取了 ‘志文’ 这个名字。”[2]

中学时期,他曾一度梦想成为画家或雕塑家。在美术社团里,他专注地创作雕塑、绘制油画,并多次在校内外比赛中获奖。“但那终究只是局限在乡间的小天地里的成就,”他坦言,“我并未真正下定决心投身艺术之路。”不过,他依然保持了对于美术的喜爱。

“直到今天,我依然乐于花时间欣赏艺术作品。比起作品本身,我更着迷于创作者其人——他们当时怀着怎样的心境?因何而动笔?观者又如何被触动?这种创作与共鸣之间的深层联系,令我深感兴味。或许正如父亲一般,我也天生被 ‘心灵’ 与 ‘存在’ 这类哲学命题所吸引。”[2]

昔日同窗评价他说:“他做什么都能游刃有余,是个认真而沉静的人。”而坂口本人却自评道:“我的神经其实很粗,属于喜欢慢下来、深入思考的类型。”

高中毕业于长滨北高等学校后,父亲希望他进入理科领域,认为未来科技将主导社会发展,但坂口坦言自己并无特别擅长的学科,只是对各类知识都有所涉猎。只是母亲家族自江户时代起便是村医,这让他对医学怀有天然的亲近感。在读到精神科医生维克多·弗兰克尔的《夜与雾》后,他对精神医学产生了兴趣 [4]。于是,模糊地立下了目标:考入医学院,将来成为一名精神科医生。

“精神科既能接触哲学性的思考,又能回应父亲的期待,对我来说,算是一个理想的 ‘借口’ 吧。”他笑言,“我内心或许一直憧憬着像雅斯贝尔斯那样的人——既是精神科医生,又是哲学家,在科学与思想之间自由穿行。”[2]

最后,他选择了报考京都大学医学部。第一次落榜了,他后来认为这反而是件好事。他后来回忆说:“复读的那一年,是我一生中最专注、最刻苦的学习时光。正是在那时,我养成了独立钻研、彻底理解问题的习惯。”[3]

初入免疫学

在大学,坂口志文从讲座中首次系统接触到了免疫学 [2]。

他了解到,免疫是人体识别并清除外来异物、抵御细菌和病毒等病原体入侵的重要机制。同时,他也很快意识到,免疫并非总是有益的——当反应过度时,它反而会成为疾病的根源。

过敏性疾病便是免疫系统对无害异物反应过激的典型例子;但更令人深思的是,免疫细胞有时甚至会将自身的组织误判为“敌人”,发起攻击。类风湿性关节炎、1型糖尿病等“自身免疫疾病”正是由此而来。

“通过免疫来思考‘自我’,我从中感受到了一种与哲学相通的深邃。” 坂口志文曾回忆道,“这种关于 ‘我是谁’ 的本质追问,让我深深着迷。我当时心想:再多学一点免疫学吧。如果最终不适合做研究,大不了就回到故乡当一名医生。” [2] 抱着这样平实而坚定的心态,他决定继续攻读研究生。

坂口首先进入了病理学研究室,但当时实验室的研究课题令他感到索然无味,内心一度陷入迷茫,不知是否还有更具吸引力的方向。就在此时,一篇发表在医学期刊上的论文悄然改变了他的人生轨迹——那是日本爱知县癌症中心西冢泰章(Nishizuka Yasuaki)等人发表的研究报告。这次偶然的阅读,成为了坂口志文科研生涯的真正起点。

西冢团队进行了一项看似简单的实验:在出生后第三天的小鼠身上切除胸腺。胸腺是 T 细胞发育成熟的关键器官,无论是指挥免疫反应的辅助 T 细胞,还是直接杀伤病原体的细胞毒性 T 细胞,都源于此。因此,按常理推断,切除胸腺应导致免疫功能减弱。然而实验结果却出人意料:这些小鼠不仅没有免疫低下,反而在卵巢等多个器官中出现了严重的自身免疫性炎症——免疫系统失控,疯狂攻击自身组织 [5]。

这一反常现象在当时并未引起学界广泛关注,但坂口志文却敏锐地意识到:这背后必然隐藏着某种尚未被揭示的普遍机制。他确信,解开这个谜题,或许能打开理解免疫耐受的新大门。

这时,你会怎么选择呢?坂口放弃了京都大学的研究生学业,主动前往爱知县癌症中心,以无薪研究生的身份加入西冢泰章的研究团队,请求以 “切除胸腺的小鼠出现严重的自身免疫性炎症” 这一现象为起点深入研究免疫,目标是在 40 岁左右建立起普遍的理论 [2]。

当主流理论无法解释现实

为什么在出生后第3天切除小鼠的胸腺,免疫细胞就会开始攻击自身?坂口志文首先想到:或许小鼠体内本就存在能够攻击自身的免疫细胞,而胸腺中则存在着一种未知的 T 细胞,专门负责抑制这种攻击。

事实上,“存在抑制免疫反应的细胞” 这一假说,早年已由东京大学的多田富雄(Tada Tomio)等人提出,并曾引发全球关注。他们将其称之为 “抑制性T细胞”(Suppressor T cell)[6]。

起初,坂口志文也认为自己的发现或许能被这一理论解释。但他很快发现,多田等人的模型只有在特定抗原诱导、特定时间点检测时,才能观察到 T 细胞的抑制效应,其结果高度依赖实验条件,缺乏普适性。

相比之下,切除新生小鼠胸腺后迅速出现自身免疫性炎症的现象则清晰明确。如果真有 “抑制性细胞” 存在,它不可能只在特殊条件下偶然出现,而应是体内持续存在的稳定成分。因此,坂口志文决定放弃多田的理论的框架。

“即使某种理论是当时的主流,但如果无法解释眼前的事实,就没有采纳的必要。科学最终属于能提出更具普遍性解释的人。”抱着这样的信念,坂口志文转而以自己手中的明确现象为基础,尝试构建独立的假说。 [2]

为此,他设计了一套严谨的实验流程:将出生第3天的小鼠切除胸腺,使其发展出自身免疫炎症,再将正常小鼠胸腺中的 T 细胞整体移植进去。结果显示,小鼠的炎症明显缓解。这表明,胸腺确实产生了一类能抑制过度免疫反应的 T 细胞。

随后,他对 T 细胞进行分类,发现具有抑制功能的细胞表面标记为 CD4。而当时学界热议的 “抑制性T细胞” 普遍被认为属于 CD8 类型。这意味着,他发现的细胞与传统假说中的 “抑制性T细胞” 并非同一类群[7]。此时,距离他开始这一问题的探索,已经过去了四年。

为取得学位,坂口志文返回京都大学。然而,原属的病理学教研室已无他的位置。幸运的是,石坂公成教授当时兼任约翰斯·霍普金斯大学教授,长期旅居海外。坂口得以借用其研究室,将研究成果整理成博士论文,并最终在在 1983 年在京都大学完成了学业,获得了医学博士学位(MD)。尽管与主流 “抑制性T细胞” 理论不同,但他已确信:能够持续抑制免疫反应的细胞,真实存在于小鼠体内。

数年后,坂口志文更进一步,成功在不切除胸腺的情况下,仅通过免疫细胞操作,在小鼠身上重现了自身免疫性炎症。

具体的实验流程是这样的:首先使用因基因缺陷而完全无法生成 T 细胞的小鼠作为受体。接着,将正常小鼠的 CD4 T 细胞分组移植。如果仅移植不含抑制成分的 CD4 T 细胞亚群,小鼠就会出现自身免疫性炎症,说明其中含有攻击自身组织的 T 细胞。而当移植包含全部 CD4 T 细胞在内的完整 T 细胞群体时,炎症则未发生 [8]。

这表明:T 细胞群体中既存在 “攻击者”,也存在 “抑制者”,二者动态平衡,维持免疫系统的稳态。

“我确信自己抓住了免疫的本质。这是我绝不让步的信念。”坂口志文回忆时说道 [2]。

坂口志文的论文于 1985 年发表。然而,意想不到的是,当时,由于学界始终无法验证 “抑制性T细胞” 真实存在,相关研究陷入停滞,这一假说逐渐崩塌,相关理论遭到全面质疑。尽管他反复强调自己的发现与 “抑制性T细胞” 有本质区别,外界仍将其归为同一类,一并否定。

“抑制免疫反应的细胞” 这一概念本身已被学界排斥,他的研究因此无人问津。

“如果当时我在日本,这项研究恐怕早已被扼杀。”他坦言,“在日本,年轻研究者必须依附教授,从助手做起,逐级晋升。一旦偏离主流,就难以获得资源与支持。” [2]

幸运的是,他刚获得博士学位便来到美国约翰斯·霍普金斯大学进行博士后研究,并获得了 “卢西尔·P·马基生物医学奖”(Lucille P. Markey Scholar) ——一项由牧场主遗孀设立的独特奖学金。该奖项每年遴选16名青年研究者,连续八年提供全额经费,是当时最慷慨的支持计划之一。评审之一认为他的研究潜力巨大,为他打开了大门 [2]。

即便如此,在美国,大多数免疫学家也已将 “抑制性T细胞” 视为过时概念,转向新的研究方向。坂口志文的研究被视为 “脱离主流”,甚至当他介绍自己的研究时,接收到的眼神,甚至都带着人 “现在还在做这个?” 的质疑。他后来将这段时光称为研究生涯中的 “寒冬”。

如何才能确凿证明抑制免疫反应的细胞真实存在?虽然坂口志文坚信,这类细胞就藏在具有抑制功能的CD4 T细胞群体之中,但CD4 T细胞本身包含辅助性T细胞等多种亚型,仅凭功能无法将其精确分离或定义,因此难以做出验证。

应该如何继续呢?

最终,他选择了一条看似缓慢笨拙、却极其扎实的路:逐一验证这类具有抑制功能的T细胞,是否与已知的多种自身免疫疾病相关。

他通过给小鼠注射化学物质或病毒,诱发不同类型的自身免疫疾病,并系统证明这些疾病的发生均与CD4 T细胞的抑制功能缺失密切相关 [9-11]。历时约八年,他陆续在正规学术期刊上发表了这一系列研究成果。

Treg是真的!

然而,即便证据不断积累,主流学界依然持怀疑态度,接受度有限。

转机始于免疫学泰斗、美国国立卫生研究院(NIH)的伊桑·谢巴克(Ethan Shevach)的关注。谢巴克本人是 “抑制性T细胞” 假说的著名反对者,甚至曾以主编身份拒收所有相关论文。然而,他在研究免疫抑制剂环孢素 A 时,偶然读到了坂口关于该药物机制的论文,便指示实验室的一位博士后:“还有人在坚持这个观点,你去验证一下真假。”

出人意料的是,实验成功重现了坂口论文中描述的自身免疫性炎症。谢巴克的态度发生了戏剧性的转变,从怀疑者转为支持者。

“当谢巴克说 ‘可能是真的’ 时,其他人也开始相信,整个学界的氛围随之改变。” 坂口志文回忆道。“科学的世界,终究是‘真实的东西终将被承认’的地方。但不可否认,每个时代都有它的‘风气’。几十年后,有美国免疫学泰斗对我说:‘早知道当初就把你招进实验室了。’ 但在当时,支持我的假说被视为一种 ‘危险’。我正是被谢巴克这样一位不惧主流、坚持实证的真正科学家所拯救。” 坂口志文接受日本《生命志》杂志专访时表示 [2]。

恰在此时,针对细胞表面分子的单克隆抗体技术迅速发展,为研究带来了新的希望。坂口志文想到:如果这类抑制性细胞拥有独特的表面分子,或许就能将其特异性地标记和分离。

然而,抗体种类繁多,价格昂贵,若逐一购买测试,经费远不足以支撑。幸运再次降临。此前,他因对在大学用英语授课缺乏信心,转入了斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)。这里恰好有众多他熟识的研究者,且氛围开放,“借我 10 微升抗体” 这样的请求也能轻松实现。如此便利的条件,使得他能够广泛筛选各类抗体。

相比之下,坂口志文回忆说,在当时的日本,单克隆抗体不仅种类稀少,价格也极为昂贵。[2]

经过系统筛选,他最终将目标锁定在表面分子 CD25 上,它极有可能是这类抑制性T细胞的特异性标记。这意味着,任何人只要通过 CD25 来识别,就能确认这类细胞的存在。这是坂口志文科研生涯中最激动人心的时刻之一。

他通过实验证明:从正常小鼠体内清除 CD25 阳性的CD4 T 细胞后,小鼠会自发患上自身免疫疾病。这类细胞约占所有 CD4 T 细胞的 10% [12]。不久后,谢巴克团队成功重复实验,证实了这一结论。

1995年,距离坂口志文最初提出假说已近二十年,这一系列研究终于尘埃落定。

这一成果发表后的两三年,“存在抑制免疫反应的细胞” 这一观点在美国引发越来越多的关注。许多研究者开始重复他的实验,或基于 CD25 标记开展新研究。2000 年,坂口志文受邀在国际顶级期刊《Cell》发表综述文章,正式将这类细胞命名为“调节性T细胞(Regulatory T cell, Treg)” [13]。

从此,Treg不再是一个假说,而是一个可被任何人验证和研究的客观存在。

终生事业终获认可

2003年,随着调节性T细胞逐渐受到学界关注,坂口志文团队再次实现重大突破——他发现了决定这类细胞身份与功能的 “主控基因” Foxp3 [14]。

研究显示,只要在未成熟的T细胞中激活Foxp3 基因,这些细胞便会转化为具备完整调节功能的 T 细胞。这一发现不仅揭示了调节性T细胞命运的“开关”,更打开了从基因层面深入研究其功能与调控机制的大门。

另外,他的研究进一步揭示了调节性T细胞与人类疾病的直接关联。Foxp3 正是罕见免疫疾病 “IPEX 综合征” 的致病基因。该病患者因免疫系统失控,对几乎所有食物产生严重过敏反应,饱受痛苦,多数在出生后三年内夭折。长期以来,这一疾病的病因不明。如今,科学界终于明确:Foxp3 基因的突变导致机体无法生成正常的调节性T细胞,从而丧失对免疫反应的关键控制。

至此,一条从基因突变到细胞功能缺失,再到临床疾病的完整证据链清晰呈现。

这一发现极大提升了调节性T细胞的研究价值,使其从基础免疫学的一个分支,迅速跃升为连接基础与临床的核心领域。相关研究如雨后春笋般涌现,论文数量呈爆发式增长。到 2000 年代中期,调节性T细胞已与树突状细胞、Toll 样受体并列,成为免疫学三大前沿主题之一。

近年来,调节性 T 细胞已在 1 型糖尿病、癌症等多种疾病的治疗中展开广泛的应用研究。

在接到诺贝尔奖委员会的电话采访时,坂口志文欣喜地表示:“我很高兴,我们能够从外周免疫耐受,特别是依赖调节性T细胞的外周耐受这一概念的起点开始做出贡献。正因如此,我才能一直坚持研究至今。如今我年纪大了,能走到今天,但能看到我毕生坚持的事业获得认可,此刻我心中唯有欣慰。”

他继续说道:“我相信,这一荣誉将激励更多免疫学家和临床医生,将调节性 T 细胞应用于免疫相关疾病的治疗、癌症免疫的调控,以及更安全、更有效的器官移植,以预防排斥反应。我们热切期待这些领域的拓展。若我们的研究能在这一进程中贡献绵薄之力,那将是我莫大的荣幸。”

参考文献:

[1] https://mainichi.jp/articles/20251007/k00/00m/040/084000c

[2] https://brh.co.jp/s_library/interview/89/

[3] https://www.tokyo-np.co.jp/article/440804

[4] https://www.asahi.com/articles/ASTB63JMKTB6PLBJ01CM.html

[5] Taguchi, O., and Y. Nishizuka. "Autoimmune oophoritis in thymectomized mice: T cell requirement in adoptive cell transfer." Clinical and Experimental Immunology 42.2 (1980): 324.

[6] Yamauchi, Katsumi, Shigeyoshi Fujimoto, and Tomio Tada. "Differential activation of cytotoxic and suppressor T cells against syngeneic tumors in the mouse." The Journal of Immunology 123.4 (1979): 1653-1658.

[7] Sakaguchi, S., Toshitada Takahashi, and Y. Nishizuka. "Study on cellular events in post-thymectomy autoimmune oophoritis in mice. II. Requirement of Lyt-1 cells in normal female mice for the prevention of oophoritis." The Journal of experimental medicine 156.6 (1982): 1577-1586.

[8] Sakaguchi S, Fukuma K, Kuribayashi K, et al. "Organ-specific autoimmune diseases induced in mice by elimination of T cell subset. I. Evidence for the active participation of T cells in natural self-tolerance; deficit of a T cell subset as a possible cause of autoimmune disease." The Journal of experimental medicine 161.1 (1985): 72-87.

[9] Sakaguchi S, Sakaguchi N. "Thymus and autoimmunity. Transplantation of the thymus from cyclosporin A-treated mice causes organ-specific autoimmune disease in athymic nude mice." The Journal of experimental medicine 167.4 (1988): 1479-1485.

[10] Sakaguchi, Noriko, and Shimon Sakaguchi. "Causes and mechanism of autoimmune disease: cyclosporin A as a probe for the investigation." Journal of investigative dermatology 98.6 (1992): S70-S76.

[11] Sakaguchi, Noriko, Katsumi Miyai, and Shimon Sakaguchi. "Ionizing radiation and autoimmunity. Induction of autoimmune disease in mice by high dose fractionated total lymphoid irradiation and its prevention by inoculating normal T cells." The Journal of Immunology 152.5 (1994): 2586-2595.

[12] Sacaguchi, S., N. Sacaguchi, and M. Asano. "Immunologic self-tolerance maintained by activated T-cells expressing IL-2 receptor a-chains (CD25)." J. Immunol 155 (1995): 1151-1164.

[13] Sakaguchi, Shimon. "Regulatory T cells: key controllers of immunologic self-tolerance." Cell 101.5 (2000): 455-458.

[14] Hori, Shohei, Takashi Nomura, and Shimon Sakaguchi. "Control of regulatory T cell development by the transcription factor Foxp3." Science 299.5609 (2003): 1057-1061.

[15] https://mainichi.jp/articles/20251007/k00/00m/040/248000c

[16] https://mainichi.jp/articles/20251007/k00/00m/040/090000c

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号