导读:

每一丝轻柔的微风,灼热的灼烧感,乃至地动山摇的震颤,都是由我们皮肤中错综复杂的触觉感受器所感知的。

Ariel Bleicher | 撰文

EY | 译者

神经现实 | 来源

就像许多为人父母者那样,大卫·金蒂(David Ginty)在办公室里挂满了他“基因创作”的照片:有的浑身带刺、戴着铆钉项圈,有的挥舞着套索梦想成为一位牛仔,有的反应过度、极易被激怒,有的心思细腻,有的则是父母最引以为傲的“金童”。

“它们就像一个家庭。”他说,“每个都有自己的特点和个性。”

不过,它们并不是真正的家庭成员,也不是他的孩子。它们历经数百万年演化而来,赋予人类和其他哺乳动物与物理世界互动的能力。作为哈佛医学院神经生物学系的负责人,金蒂二十多年来一直专注于这些感知触觉的神经元。他比任何人都更了解它们:他掌握了它们的电信号语言,明白了它们对哪些力量有反应,并绘制了它们从皮肤深入大脑的复杂路径。他通过基因工程和化学标记技术,让这些“角色”的彩色画像得以呈现在办公室墙上。

“大卫·金蒂就是触觉之皇。”美国国立卫生研究院的感觉神经科学家亚历山大·切斯勒( Alexander Chesler)这样评价。

“看到他的发表论文列表,你只能惊呼‘老天啊’。”格拉斯哥大学的神经解剖学家大卫·休斯(David Hughes)说,“他太高产了,而且所有论文都是发在顶级期刊上。”

除了那些写进教科书的技术突破和科学发现,真正让同事们印象最深刻的是那些(由金蒂)绘制出的触觉神经元的图像。它们看起来仿佛来自深海世界,完全不像我们以为的神经元会是的样子。这些形态奇特的细胞,就是触觉体验如此丰富多样的原因——为什么手机振动会不同于微风拂面、爱人的轻抚、雨滴落在肩上或母爱之吻。意识到你的身体到处都分布着这些细胞——它们就是你的一部分——让人惊叹不已。

“每一个神经元都在讲述一个故事,”金蒂说,“它们的结构各不相同,反应的刺激也不同。这正是‘结构决定功能’的体现,这种精妙正是它们的美丽所在。”

David Ginty

触觉全景

几个世纪以来,科学家和哲学家都对触觉充满了兴趣。亚里士多德认为人类的触觉能力远超其他物种,这也是人类智力更高的一部分原因。然而如今我们知道,从海狮、蜘蛛到星鼻鼹鼠的生物,都能感知到我们察觉不到的物理世界特征。尽管如此,亚里士多德将触觉视为独特的观点并非毫无道理。

在所有感官中,躯体感觉系统是最复杂的,因此有研究者认为触觉是最难研究的感官。比如视觉和听觉,其感受器分别集中在视网膜和耳蜗——一个只有邮票大小,另一个不过豌豆大小。而触觉则分布广泛:传递触觉信号的神经元聚集在脊髓外的神经节中,它们像水母触手一样,将长长的轴突纤维延伸到皮肤和内脏器官中。每根轴突在皮肤表层下方形成一个末梢结构,这些末梢各有不同,是用来接收并解析不同类型触觉刺激的机制。

我们的眼睛和耳朵分别处理光和声音,而触觉却涉及一个“感官大拼盘”:戳、拉、吹、抚摸、振动,还有各种温度和化学刺激,比如辣椒中的辣椒素或薄荷中的薄荷醇。这些输入形成了压力、疼痛、瘙痒、柔软与坚硬、冷热感,以及身体在空间中的定位感等多样的触觉感知。

那么,这一切是如何实现的呢?19世纪的解剖学家们提供了第一个线索。他们在显微镜下观察尸体皮肤时,发现组织中有一些奇怪的结构。有的扁平如薄饼,有的像洋葱、纺锤,或是一团团的线球。因为这些结构与神经有联系,解剖学家便推测它们是触觉感受器。

到了20世纪,生理学家们证实了早期解剖学家的猜想。他们使用细小的电极,能够“窃听”单个神经元之间的电信号交流。然后,通过各种不同的触觉刺激——比如用针尖或铅笔橡皮戳人或动物的皮肤——他们可以判断该神经元对哪些刺激有反应,以及它在身体的哪个部位检测到这些刺激。在动物实验中,研究者甚至可以剖开感受区域的皮肤,观察那里的结构,并将神经元与其轴突末端在皮肤中形成的结构一一对应起来。

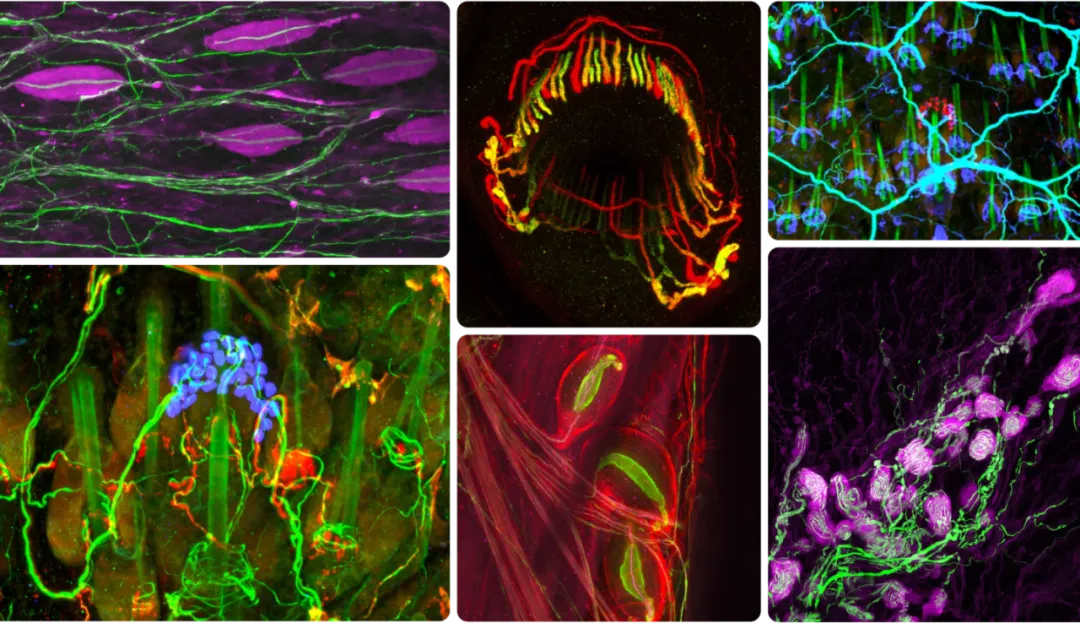

金蒂实验室利用基因工具与抗体染色技术,绘制出了触觉神经元的荧光图。从左上角顺时针方向依次为:帕奇尼小体感应地面震动;披针形末梢环绕毛发以探测其偏转;梅克尔细胞(红色)围绕毛发轴(绿色)识别轻微按压;克劳斯小体则能感知性接触的振动;靠近骨头的三个帕奇尼小体;梅克尔细胞(蓝色)。Courtesy of David Ginty

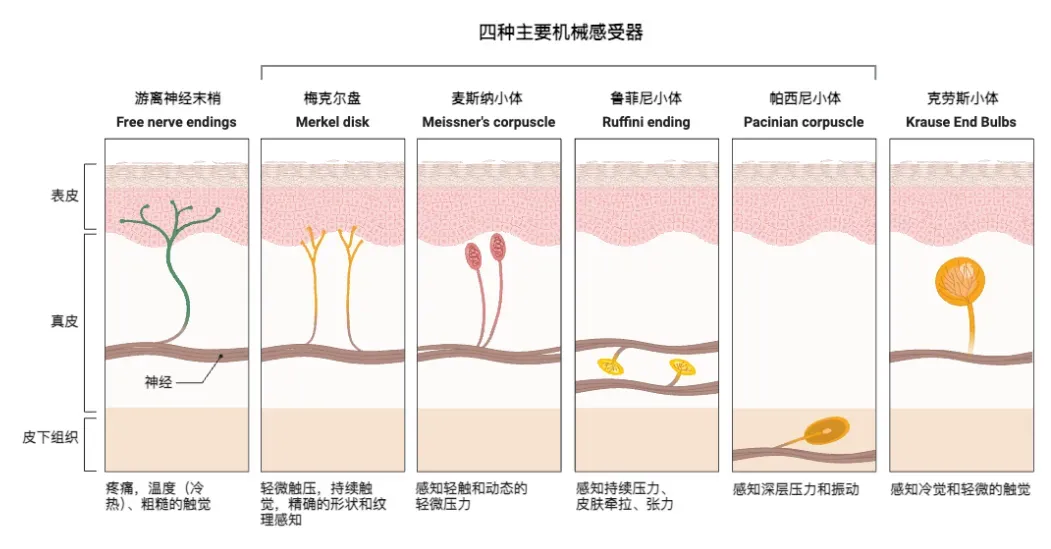

这些神经末梢的专属性令人惊叹。靠近皮肤表面的扁平结构叫作梅克尔细胞复合体(Merkel cell complex),能感应轻微压凹。你的嘴唇和指尖中大量分布着这些细胞,使你能够感知物体的形状与质地。你的手指还布满了螺旋状神经末梢,称为迈斯纳小体(Meissner corpuscles),它们像球状团块一样缠绕在支持细胞周围。这些感受器可探测极其细微的振动,比如当物体轻微滑动时产生的摩擦,帮助你精准使用工具。皮肤更深层处则藏着洋葱状的帕奇尼小体(Pacinian corpuscles),它们能探测地面震动;还有梭形的鲁菲尼末梢(Ruffini endings),则负责传递皮肤被拉伸的信息。

通过电极记录,这些生理学家根据神经纤维的大小、放电模式与传导速度,识别出了15种以上的触觉神经元类型。然而,触觉世界的全貌仍远未揭示清楚:这些神经元到底分布到哪里?在那儿又执行什么任务?像梅克尔复合体这样体积较大的神经末梢容易观察(大小约如一粒盐),但绝大多数神经末端在当时的技术条件下都太小,无法清晰分辨。虽然研究人员可以用组织染色追踪它们在皮肤中的走向,但无法区分它们之间的差异。

“那简直是一片丛林。”金蒂说,“在同一块皮肤区域,可能有12到15种神经元类型共存,但你完全分辨不出谁是谁,因为它们只是密密麻麻的一堆轴突。”为了解决这个谜团,技术与创意的完美结合足足等了半个世纪。

毛发问题

金蒂今年刚过60岁,但你从和他交谈中很难看出他的年龄。当谈起那些支配皮肤的神经元时,他充满孩童般的热情,仿佛刚刚才发现它们——尽管实际上,自1995年在约翰·霍普金斯大学创立实验室以来,他几乎每天都在思考这些神经元。

“他其实非常有趣又轻松随和。”雷切尔·沃尔夫森(Rachel Wolfson)说。她曾是金蒂的博士后研究员,现在也在哈佛医学院领导自己的实验室。“他经常一边工作一边吹口哨。”这并不意味着他心不在焉——相反,他将自己的好奇心与惊奇感高度集中在研究中,这种专注力使他能牢牢把握住最核心的问题。只要你向他提出一个难题,他总能想出最完美的实验来解决它。

当金蒂决定投身触觉神经科学领域时,他最初想要了解感觉神经元是如何发育的。但他很快意识到,自己根本不知道这些“尚未成熟”的神经元最终会发展成什么样子——它们在成熟动物体内会形成怎样的回路与终末结构。要找到答案,他需要一种办法,能够逐一可视化每一种神经元类型。

很快,基因工程技术给了他解决问题的钥匙。在研究神经元发育的头十年中,金蒂收集了一整套能识别不同触觉神经元类型的特异性基因。从2007年起,他开始基因改造小鼠以控制特定的触觉神经元。在这些新鼠品系中,研究人员可以用各种办法控制某一类触觉神经元——例如,用化学标签使其发出荧光,或者用光来激活或关闭其功能。

切斯勒表示,这些研究带来的影响如同你本来只能听一首交响乐,而现在却能看到演奏的每一件乐器,还能亲手去演奏它们。每一个小鼠品系就像为乐队的某个部分打上一道聚光灯——弦乐、木管、铜管、打击乐各自清晰可见。“你可以拿起小提琴看看它怎么运作。”切斯勒说,“你还可以调音,或改造这把乐器,看看会对音乐造成什么影响。”

在获得这些新型小鼠品系后,金蒂最先研究的目标是有毛皮肤这一“地下世界”。相较之下,无毛皮肤研究较为充分,因为其中密集分布着我们熟知的触觉结构,如梅克尔复合体和迈斯纳小体。而对那些让我们感知毛发弯曲或拉拽时所依赖的神经结构,人们却知之甚少。

尽管我们通常会觉得皮肤是平滑的,实际上,除了手掌、脚底、嘴唇、乳头和部分生殖器区域,其余大部分身体都覆盖着毛发。其中,绒毛细软且颜色较浅,能帮助汗液蒸发降温;保护毛则较粗,能防止摩擦和抓挠带来的伤害。金蒂发现,不同类型的毛发本身也都是“触觉感受器”。

皮肤中主要的感觉感受器。Created with BioRender;制图:神经现实

他的团队利用小鼠品系和其他基因工程手段,给三类已知对轻触敏感、但末梢结构尚未明晰的感觉神经元打上荧光标签。借助显微镜,这些神经元在小鼠有毛背部的皮肤中如霓虹灯般发出红绿荧光,末梢结构清晰可见。研究人员观察到一种梳状结构,像王冠一样环绕毛囊。他们将这种结构命名为披针形末梢,因为其尖端呈披针状收束。

令人惊讶的是,这三种神经元都能形成披针形末梢,但各自负责不同类型的毛发。小鼠的毛发分为三类:保护毛,以及类似人类绒毛的锥形毛和锯齿毛。金蒂的团队发现,粗大、传导速度快的神经元会环绕保护毛与锯齿毛的毛囊,使小鼠能够迅速辨别触碰的位置和方式;而纤细、传导速度较慢的神经元则靶向锥形毛与锯齿毛。金蒂后来还发现,这些神经元形成的是单侧冠状结构(如同箍冠),可以传递毛发被特定方向扫过或拉扯的信息。而锥形毛和锯齿毛也同样是感知细腻、传导缓慢的神经元的作用目标。过去人们认为这些神经元引起瘙痒感,但现在发现它们与愉悦的触觉感受有关,因此有时也被称为“抚触感受器”(caress sensors)。金蒂实验室最近还发现,这类神经元是狗在被水弄湿时会抖动身子的原因。

金蒂团队的研究成果于2011年发表,首次揭示了毛发如何带来如此丰富的触觉感受。“这是一项壮举。”加州大学伯克利分校的神经科学家戴安娜·包蒂斯塔(Diana Bautista,未参与该研究)评论道:“这个系统的复杂程度令人震撼:不同类型的神经元以一种优雅而有序的方式支配皮肤。而那些神经元图像同样令人惊艳,这就像第一次看到从太空拍摄的地球那样。”

美妙振动

金蒂继续深入绘制皮肤触觉感受器的详细地图。在2015年的一项研究中(当时他的实验室已迁至哈佛医学院),他发现了一种新的快速传导神经元类型,它们像套索一样缠绕毛囊。1960年代最早发现这些神经元的生理学家曾认为它们是疼痛感受器。但金蒂发现,这些神经元实际上还能感知大面积有毛皮肤(比如手背)上的轻柔摩擦,因此他称它们为环状末梢(circumferential endings)。它们擅长侦测缓慢而广泛的触摸动作,这一能力来自多达180个“分支”,每个分支分别缠绕一个毛囊。

近年来,他还深入探究了性触觉(sexual touch)的神经机制。早期解剖学家除了发现梅克尔细胞等结构外,还在外生殖器中观察到一些形状类似手部迈斯纳小体的球状结构。这些被称作克劳斯小体的结构,也存在于嘴唇、乳头、肛门,甚至眼球和指关节等部位。科学家们长期怀疑它们与性有关,但功能尚不明确,一些人甚至猜测它们是温度感受器。

2024年6月发表的一项研究中,金蒂及其合作者发现,克劳斯小体是由两种快速传导神经元的轴突末端组成的。通过激活或剔除小鼠中的这些神经元,研究人员证实它们可诱发性唤起。克劳斯小体与迈斯纳小体一样,对振动高度敏感。金蒂解释道:“你可能会问,‘为什么是振动?’因为当皮肤摩擦皮肤时,就会产生微小的振动。这些小体非常擅长捕捉这种振动。”克劳斯小体对40到80赫兹的频率最敏感,这正好是常见震动式成人玩具的工作频率。

不过,金蒂最钟爱的触觉神经元,是形成洋葱状小体的帕奇尼神经元。在人类和灵长类动物中,这些小体位于无毛皮肤与有毛皮肤的深层,特别集中在关节附近(在小鼠中则多分布于手腕、踝部与趾骨周围)。像迈斯纳和克劳斯小体一样,帕奇尼小体也对振动敏感,但它们的灵敏频率远高得多——可达1000赫兹。金蒂回忆当初的疑问:“到底什么样的东西在这样的频率范围内振动?火车的轰鸣?大提琴的回响?还是暴雨的敲击?”他知道大象的脚和鼻子能感知来自数公里外其他大象的脚步与叫声,这些部位正密布着帕奇尼小体。他开始怀疑,或许这些小体是“地震感受器”。

为验证这个假设,金蒂团队记录了清醒小鼠中帕奇尼神经元的电信号。当研究人员在小鼠身边重重敲击地面时,这些神经元被激活;当他们在数米外敲地,神经元仍然放电;甚至轻轻用手指敲地,也能让它们响应。

更令人惊讶的是,当研究人员追踪这些神经元的信号传入大脑的路径时发现,它们并未像一般触觉信号那样走常规路线——即经脑干传入丘脑,再到达躯体感觉皮层。相反,正如其团队在2024年报道的,大多数帕奇尼神经元的信号进入了处理声音的脑区——下丘脑。

金蒂形容帕奇尼小体为“分布在全身的小型人工耳蜗”。他的团队还发现,这些小体一旦被激活,大脑对声音的反应会增强。“机械振动会让听觉线索变得更加显著。”这或许解释了为什么我们在听音乐时,常常不仅在内心“感受”到音乐,还能产生强烈的身体共鸣。

万千瑰丽

在过去五年里,金蒂和其他科学家对成千上万个单个触觉神经元进行了遗传分析。根据这些神经元表达的基因进行分类,金蒂团队目前已识别出18种不同类型,可能还有更多——由于当前细胞分选技术的分辨率有限,确切数目仍难以确定。这些类型中,包括了他研究重点的六七种“轻触”神经元,也包括六种响应较强机械刺激的神经元(其中一些还对温度或化学刺激有反应)、一种专门感知灼热疼痛的神经元、一种感知寒冷的神经元、三种或更多感知身体位置的神经元,以及一些目前功能仍未知的类型。

随着更多触觉神经元被分析,数字很可能还会继续增加。而且,即使轴突末端结构的不同,这些神经元仍然可以进一步细分。例如,一种能在无毛皮肤中形成迈斯纳小体、感应振动的神经元,也可以在有毛皮肤中形成披针形末梢,用于探测毛发移动。在2023年一项研究中,金蒂团队还发现,这类神经元甚至支配结肠,其轴突在肠道中分支并缠绕运动神经元,使我们能够感知肠道扩张。因此他总结道,如果同时考虑基因与形态差异的话,“也可以说其实有五六十种不同的触觉神经元类型。我们并不知道究竟还有多少有待挖掘。”

金蒂将继续挖掘它们。如今,他仍在思考那些十多年前就开始追问的基本问题:这些触觉神经元分别通向何处?它们的末梢结构是什么样?它们如何捕捉物理世界的丰富性?“我们现在对皮肤中的‘谁是谁’,以及它们的反应特性,已经有了相当清晰的了解。”金蒂说。但心脏、肺、喉、食道、胃、肠、肾这些器官呢?是什么神经元让肌肉感到酸痛与疲劳、引发偏头痛,或是在婴儿吮吸时让母亲的乳房分泌乳汁?

金蒂也想知道,这些神经元如何与大脑连接并生成感知。由数百万神经末梢感受到的压力与振动,到底如何成为对“拥抱”的感知?我们又是如何感知湿润感、滑腻感和弹性的?“想象你在挤压一个气球,”他说,“显然不会只有一种感觉神经元能单独编码‘挤压感’。”

他的研究不仅改变了我们对单一触觉感受器的认识,也颠覆了我们对其如何传递信息的理解。直到最近,经典理论认为触觉信号像打电话一样,沿着固定的线路一路传输到大脑的躯体感觉皮层,这个大脑区域处理各类感觉信息。“因此,所有触觉世界中的高级特征都被认为是皮层的‘涌现属性’。”但他与其他研究者的成果推动了这一理论的范式转变。现在很明确的是,大量触觉信息在进入大脑认知区域之前,就已在脊髓和脑干被加工处理,也就是说,触觉信息的神经生物处理过程比我们过去以为的更早发生。

如果你问金蒂这些知识到底有什么实际用途,他会列出常见应用方向:更好的镇痛药、改善自闭症等感觉处理障碍的治疗方法、更逼真的仿生义肢。但真正驱动他前行的,是一种更抽象的动力:敬畏感。他的研究,让他对这项我们习以为常的感官有了更深的体会——触觉是如此细腻多维,直至今日它仍时常带来惊喜。

不久前,他去听了一场波士顿交响乐团的演出。“我把手指搭在椅子上,闭上眼睛,静静感受音乐。”

原文链接略

本文中文版于2025年5月5日首发于微信公众号《神经现实》,《赛先生》获授权转载。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号