导读:

研究显示,与活了七八十岁,甚至九十岁的人相比,百岁老人得病更晚、患病数量更少,而且病痛之间不爱“组队出现”。

游识猷 | 撰文

果壳 | 来源

怎么活到100岁?怎么耳聪目明活蹦乱跳地活到 100 岁?

你可能觉得,这事儿离咱太远,得靠基因、靠运气。

甚至普遍的悲观想像是:寿极则辱。漫长的生命必然伴随着漫长的病痛,晚年生活是在与多种疾病的艰难对抗中度过的。

最近,有一群来自瑞典卡罗林斯卡医学院的科学家,花了30年,认认真真地追踪了27.4万瑞典人30年的生命轨迹。

这项发表于《柳叶刀》子刊的研究发现,百岁老人们显著地延迟并精简了疾病。

长寿的关键是“延迟”而非“幸存”。百岁老人并非身怀绝技,能从各种重病中奇迹般恢复。他们的真正优势在于,能够将重大疾病的发生时间显著推迟,从而极大地“压缩”了晚年生病和失能的时间。

百岁老人和那些活到七八九十的非百岁老人的疾病模式,有显著的区别——他们得病更晚、疾病数量更少,而且病痛之间不爱“组队出现”。

而决定你能否健康长寿的关键岔路口,不是出现在80岁或90岁,而是在你的中年,甚至更早。

健康长寿,或许是一场可以提前规划和训练的“健康马拉松”。

史无前例的“老去轨迹”研究

研究“长寿”这件事,坑特别多。

以往的长寿研究,常常面临诸多方法论上的陷阱,例如:

❌“快照式”局限: 以前很多研究,就像拍一张“快照”。他们可能会找一群100岁的老人,再找一群80岁的老人,然后比较他们现在的生活选择和身体状况。这就像你想知道一部电影的剧情,却只看了电影的最后一分钟。你能看到结局,但错过了所有的关键情节,完全不知道故事是怎么发展到这里的。

❌“队列效应”干扰: 比较1920年出生的人和1940年出生的人,他们的成长环境、营养水平、医疗条件已经有很大的差别,这种背景差异会严重影响结论的公平性。

❌样本量过小: 只找几十个百岁老人研究一下。基于几十个案例得出的结论,可能只是巧合,不具有普遍性。

而瑞典这项研究,凭借其国家健康登记系统,完美规避了这些问题:

✔ 全国扫描: 研究纳入了所有在1920-1922年间出生、且在70岁时依然健在的瑞典居民,总计274108人。

✔ 前瞻性追踪:从他们70岁起,研究团队向前追踪了长达30年的每一笔健康记录,直至他们去世或活过百岁。

✔同代人公平比较: 所有研究对象都出生于同一时代,经历了相似的社会发展和医疗进步,这最大限度地排除了干扰,让我们能清晰地观察同一代人如何走向不同的人生终点。

✔详细分析: 分析数据时,不仅看最主要的病是啥(主要诊断),连那些次要的小毛病(次要诊断)也分析得一清二楚。

这个研究方法的规模之大、时间跨度之长、数据之完整,在长寿研究领域堪称史诗级。

最终,科学家们获得了4330位百岁老人的完整健康档案,并与数以万计的、在七八九十岁去世的同龄人进行了精确对比。

发现一:一直病得少,最后还“刹车”

百岁老人并非“病病歪歪活到一百岁”,他们是在高质量的健康状态下实现了超长待机。

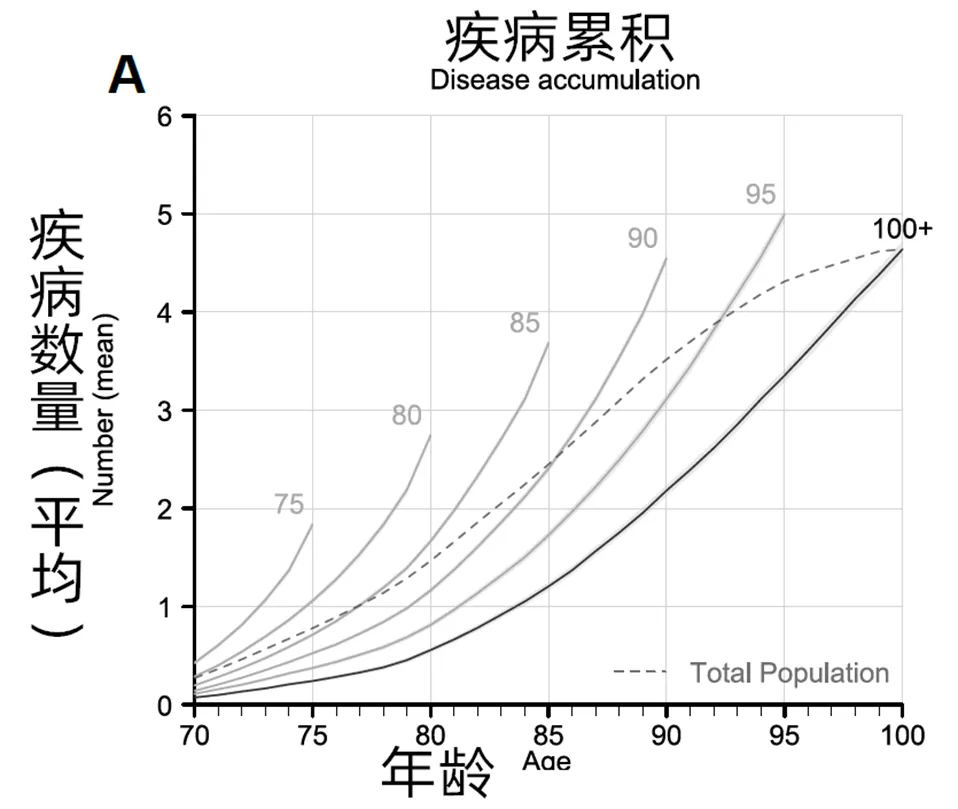

他们的人生疾病曲线,从70岁开始,就一直显著低于他们的同龄人。

70岁就像一场“期中考试”,你前半生怎么对待身体,分数基本都体现在这张“成绩单”上了。过去几十年积累的健康差异,已经形成了一个肉眼可见的鸿沟。百岁老人组从一开始就拥有更低的疾病负担,并且他们还让这个优势像滚雪球一样,越滚越大。

在75~95岁去世的人群,体内的疾病数量随年龄增长呈现出一条陡峭的爬升曲线。

但在百岁老人身上,这条曲线则平缓的多。

比如说,同样是在85岁时,一位未来的百岁老人平均仅诊断出1.2种疾病。

而那些将在90岁去世的同龄人,在85岁时就已平均背负着2.4种疾病,负担整整高出一倍。

不仅如此,在生命的最后十年,还有更显著的反差。

在85岁那一年:

▪️ 对于那些生命即将在85岁终结的人,他们疾病的年增长率高达 0.57。

▪️ 而对于未来的百岁老人,他们在同一年龄的疾病年增长率仅为 0.15。

非长寿者的疾病积累速度,几乎是百岁老人的四倍。

在生命的最后十年,普通人的疾病状况仿佛是“油门踩到底”,疾病加速涌现,这是一种“加速衰败”的模式。

而百岁老人则像是踩下了“疾病刹车”,疾病的积累速度明显放缓,曲线的斜率变得更扁平。这表明他们的身体系统拥有一种强大的稳态维持能力。

发现二:截然不同的“疾病组合”

1. 心血管疾病:决定性的第一道防线

心血管疾病(CVD)是所有老年群体的头号健康威胁,但百岁老人似乎拥有抵御它的“超级盾牌”。

在70岁时,对于那些将在 75 岁去世的人,心血管疾病占了他们全部疾病负担的51.6%,是压倒性的负担。而对于未来的百岁老人,这个比例仅为24.8%,连前者的一半都不到。

能否有效推迟和减轻心血管疾病的发生,是划分长寿者与非长寿者的第一条,也是最重要的一条分界线。

“心血管保卫战”是通往长寿之路最关键的一场仗。所有关于心脏健康的建议(如控制盐摄入、规律运动、监测血压等),都值得我们以最高优先级去执行。

2. 神经精神类疾病:百岁老人的“豁免区”

如果说心血管疾病是身体的“头号杀手”,那么神经精神类疾病(如痴呆症、抑郁症)则是晚年生活质量的“头号杀手”。

数据显示, 在所有疾病类别中,百岁老人与普通人在神经精神类疾病上的患病率差距最大。

在80岁时,百岁老人平均只有 0.006 个此类诊断,而将在85岁去世的同龄人则有 0.060 个。

他们似乎对这类疾病有着超凡的“免疫力”,而且这种“免疫力”贯穿了从70岁到100岁的整个过程。这成为他们维持晚年生活质量、实现健康长寿的关键一环。

保护大脑,就是保护我们享受长寿果实的前提。积极参与社交、持续学习、保持好奇心等健脑活动,其重要性不亚于任何身体锻炼。

3. 癌症的悖论:一种“幸存者”的印记

研究发现,在百岁老人的疾病列表中,癌症的“相对占比”反而更高。

与非百岁老人相比,恶性肿瘤(癌症)在百岁老人的总疾病负担中贡献了相对更大的比例,尤其是在80岁和90岁时。

这并非意味着他们更容易得癌。

研究者解释,这更可能是一种“幸存者效应”。

首先要明确一件事:百岁老人得癌症的总风险(绝对患病率)依然比普通人低。

他们没有因为心血管病等因素而早早去世,才有机会活到90多岁,去面对癌症这个在更高龄时才会显现的风险。

癌症的凸显,恰恰证明了他们在对抗其他致命疾病上的巨大成功。

此外,他们也或许能更好地耐受癌症,或者所患的癌症类型侵袭性较弱。

发现三:疾病是“独行”,而非“结队”

现代医学有一个重要概念叫“多病共存”(Multimorbidity),指一个人同时患有两种或以上慢性病。

比如,高血压没控制好,引来了肾病;糖尿病没管住,又带来了眼病和足部病变……它们会形成复杂的疾病网络,让治疗变得异常棘手。

百岁老人的一大优势,就是这个“疾病网络”要精简得多。他们更倾向于“单病模式”。

以“心血管病+肌肉骨骼疾病”这个常见组合为例,在80岁时,非百岁老人同时患有这两种病的比例是2.8%,而在百岁老人中,这一比例仅为0.9%,相差三倍之多。

寿命较短的人,往往很早就陷入了多病共存的困境,其健康问题容易“滚雪球”,一个慢性病引发另一个,按下这个,那个又抬头。

而百岁老人则更善于将疾病“孤立化”,防止其殃及其他身体系统。

发现四:男女有别的长寿关卡

虽然长寿的大逻辑(迟病、少病、别共病)男女通用,但在需要攻克的具体疾病难关上,存在细微差别。

在男性老人中,除了心血管疾病,第二常见的挑战来自泌尿系统疾病。

而在女性老人中,第二大关卡更多是肌肉骨骼疾病(如关节炎、骨质疏松)。

健康管理可以更有针对性。男士应更关注泌尿系统健康,不要忽视异常信号,定期进行相关检查。

女士则需从年轻时就储备“骨本”和“肌肉本”,多做力量训练以增加肌肉储备,摄入足够的钙和维生素D来强健骨骼,将让你受益终生。

长寿的终极理论:压缩发病期

综合所有发现,这项研究为我们揭示了长寿的终极理论——“压缩发病期”(Compression of Morbidity)。

我们追求的目标,不是不可实现的“永不生病”,而是将一生中被疾病和功能衰退困扰的时间,尽可能“压缩”到生命最末端的短暂时期内。

一个普通人,可能从65岁起就受慢性病困扰,带病生活20年。

而一位百岁老人,可能直到95岁都相对健康,只在生命的最后几年经历明显的疾病期。

快100岁的时候,89.3%的百岁老人,身上至少有两种病。在他们生命的最后阶段,同样是“带病生存”的。

但在此之前,他们享受了更长久的“无病健康期”(Healthspan)。

这才是长寿最令人向往的地方——不仅活得长,而且活得好。百岁老人正是通过延迟疾病发生、简化疾病模式,成为了“带病高质量生存”的典范。

这27.4万瑞典前辈用他们的一生,为我们上了一堂关于“如何健康老去”的公开示范课。

健康长寿的真正岔路口,并非出现在80或90岁,而是在70岁时就已清晰可见,其根基则深植于我们的中年时期。

预防和干预措施必须从中年,甚至更早就开始。

关注心血管健康,改善心境和大脑功能,储备好足够的骨量和肌肉量,认真对待并管理好你的第一个慢性病。从今天起,为自己打造一个活跃、稳定、有韧性的身体。

时间和健康是两项宝贵的资产,但在我们拥有它们的时候,我们往往没有认识到它们的价值。

健康的生活方式可以预防疾病,但更重要的是,它可以给你带来长期的活力和幸福。

参考文献:[1]Zhang, Y., Murata, S., Schmidt-Mende, K., Ebeling, M., & Modig, K. (2025). Disease accumulation and distribution across the lifespan in Swedish centenarians and non-centenarians: a nationwide life course comparison of longevity and health resilience. eClinicalMedicine, 87.

声明:原文首发于微信公众号“果壳”,原文标题为“追踪27万人30年,发现活到100岁绕不开泌尿科与肌肉骨骼”,赛先生获授权转载。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号