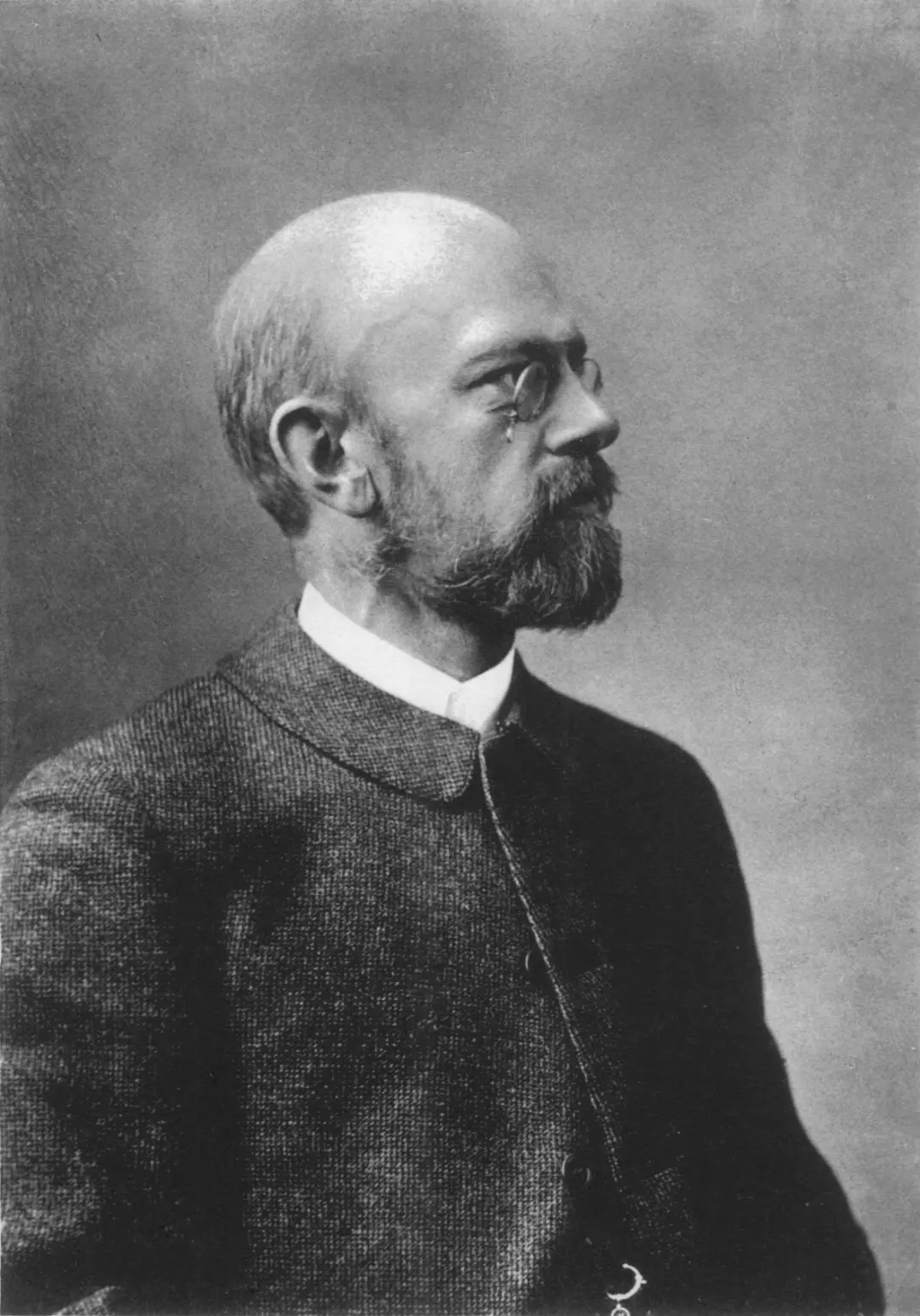

大卫·希尔伯特(David Hilbert,1862—1943),德国数学家,19世纪末、20世纪前期最具影响力的数学家之一,被誉为“现代数学之父”。图源:维基百科

导读:

“我们必须知晓,我们总会知晓。”这是德国数学家希尔伯特墓碑上的墓志铭。

他曾在一个著名的演讲中指出,数学是完备、一致且可判定的,每一个明确的数学问题,都一定能通过纯粹的逻辑推理得到最终的证明或证伪。然而,哥德尔的不完备性定理,让他的梦想破灭。

伊恩·斯图尔特|撰文

张憬|翻译

在当年的德国,年满68岁的教授是一定要退休的。1930年,希尔伯特即将迎来这个人生转折点,伴随着一场又一场的公开活动,他杰出的学术生涯就要正式结束了。他发表了演讲,主题正是自己的第一个重大成果——不变量有限基的存在。当年,司机们发现自己开车经过的某条街有了新名字,成了“希尔伯特大街”。希尔伯特的夫人说:“这真是个好主意!”他自己则表示:“主意不行,不过落实得不错。”

最让希尔伯特开心的是,他成了哥尼斯堡的荣誉市民,他的出生地就在哥尼斯堡附近。这项荣誉将在德国科学家与医师学会的一次会议上授予,希尔伯特必须发表获奖感言。他认为这次演讲要做到通俗易懂,既然康德就出生在哥尼斯堡,那么聊聊和哲学相关的话题应该很合适。他还要对自己一生的研究工作做出总结。希尔伯特最终选择了《自然知识与逻辑》(“Natural Knowledge and Logic”)这一题目。他很熟悉这类活动,经常在周六上午为大学里的所有人举办系列讲座。相对论、无穷、数学原理……他总会尽力让所有感兴趣的受众理解这些知识。现在,他把全部精力投入了超越以往所有讲座的演讲中。

希尔伯特在开头提道:“理解自然和人生是我们最崇高的任务。”接下来,他对比了理解世界的两种方式:观察和思考。自然规律的探索以观察为本,在逻辑思考中发展,观察和思考由此联系起来。这样的观点很对康德的胃口。有些讽刺的是,希尔伯特并不是康德的忠实粉丝。不过,现在不是说这个的时候,而且在这个问题上他们俩并没有分歧。但希尔伯特还是忍不住挖苦了康德一句,他认为康德高估了不从经验获得的先验知识的重要性。几何就是一个很好的例子:康德认为空间一定符合欧氏几何,但这是一个没有根据的想法。然而,去掉人为的糟粕,正确的先验概念依然存在,这关乎数学的普适性。希尔伯特说:“我们目前的整个文化,就其对自然知识的理解和征服而言,都依赖数学!”最后,他为经常被批评缺乏实用性的纯数学辩护了一番:“纯数论就是这样一种数学,人们迄今为止(这里的加粗是我标注的)还没有找到它的相关应用[注1]……人类精神的荣耀是所有科学的唯一目标!”

这次演讲太成功了,希尔伯特被劝说去当地广播电台再讲一遍,于是录音资料得以保存下来。他强调说,以前被认为不可能解决的问题(比如找出恒星的化学成分)已经在新的思想面前化解。他直言:“没有解决不了的问题。”演讲的最后一句话是:“我们必须知晓,我们总会知晓。”然后,就在技术人员停止录制之时,希尔伯特笑了。

当时,希尔伯特正在深入开展一项庞大的计划,要为整个数学整理逻辑基石,他的发言表明了圆满完成这项任务的信心。这项计划已经取得了不少进展,但还有一些硬骨头要啃。只要这些问题全部得到解决,希尔伯特就能大获全胜——他不仅能夯实数学的逻辑基础,还可以证明他的公理在逻辑上的一致性。

但事情的发展超出了他的预料。

希尔伯特出身于律政世家。他的祖父是法官和枢密顾问,父亲奥托·希尔伯特(Otto Hilbert)是县法官。他的母亲玛丽亚·埃尔特曼(Maria Erdtmann)是哥尼斯堡商人的女儿,喜欢哲学、天文学和质数,她的热爱似乎也感染了儿子。希尔伯特6岁时,家里添了个妹妹埃尔茜·希尔伯特(Elsie Hilbert)。他一直在家中由母亲教导,直到 8岁正式入学。学校非常重视古典学,对数学没有那么在意,对科学则全不在乎。孩子们每天要做的就是死记硬背,记住一大串彼此没有结构关系的东西正是希尔伯特不擅长的。他形容自己那会儿“迟钝又愚笨”。不过有一门课他相当争气,学校评语是这样写的:“对数学,他总是表现出非常浓厚的兴趣和深刻的理解力,他以令人愉悦的方式掌握了学校教授的所有材料,并能准确而巧妙地加以应用。”

1880年,希尔伯特开始在哥尼斯堡大学攻读学位,主修数学。他有一些课在海德堡(Heidelberg)上,授课者是拉扎勒斯·富克斯(Lazarus Fuchs),哥尼斯堡这边的老师则有海因里希·韦伯(Heinrich Weber)、费迪南德·冯·林德曼(Ferdinand von Lindemann)和阿道夫·赫尔维茨(Adolf Hurwitz)。他同赫尔维茨以及同窗赫尔曼·闵可夫斯基(Hermann Minkowski)成为挚友。希尔伯特一生都与闵可夫斯基保持通信联系。林德曼后来成为希尔伯特的导师,他因证明π不满足任何整数系数的代数方程而收获了声誉。他建议希尔伯特研究不变量理论,这是布尔开辟的道路,前辈学者包括凯莱、西尔维斯特和保罗·戈丹(Paul Gordan)。他们的方法都是计算性的,希尔伯特就相当精通这种高难度计算,这一点给好友闵可夫斯基留下了深刻的印象,他写道:“我为可怜的不变量必须经历的所有过程感到高兴。”1885年,希尔伯特完成了一场关于物理学和哲学的公开讲座,之后被授予博士学位。

当时,不变量理论的权威是戈丹,这个领域有一个尚未解决的重大问题,就是证明对任意变量数量、任意次数的方程,有限基是存在的。也就是说,存在数量有限的不变量,使得所有其他不变量都是它们的组合。实际上,列出基,你就得到了全部信息。对二元二次方程来说,基只包括判别式。这种有限性已经得到了不少证明支持,常常是通过计算所有不变量然后提取基来证明的。通过这种方法,戈丹证明了这类定理中最广为人知的那个。

1888年,这个领域迎来了颠覆性的成果,希尔伯特发表了一篇短论文,在不计算任何不变量的前提下证明了有限基总是存在。事实上,他证明了任何一组合适的代数表达式总是有一组有限基,无论它是否由不变量组成。这并不是戈丹所期待的答案,所以当希尔伯特把这项研究提交给《数学年鉴》时,他遭到了戈丹的排斥。戈丹说:“这不是数学,这是神学。”希尔伯特向编辑克莱因抱怨,他不愿修改论文,除非有人“对我的推理提出明确而无可辩驳的反对意见”。克莱因同意按原样发表论文。我猜测他对证明的理解比戈丹更透彻,当计算能力需要让位于概念思维时,戈丹已经力不从心了。

几年后,希尔伯特扩展了他的成果,并提交了另一篇论文。克莱因接收了这篇论文,并称其为“《年鉴》有史以来发表过的关于普通代数的最重要的研究”。在希尔伯特看来,他已经实现了在这一领域的所有目标。他在给闵可夫斯基的信中说:“我一定会离开不变量领域。”他也确实这么做了。

希尔伯特放下了不变量理论。在他之后,这方面的研究走向没落,多年后人们对计算和概念的兴趣有所刷新,不变量才在更广阔的背景中复兴。希尔伯特则找到了新的研究领域。1893年,他开启了新项目《数论报告》(Zahlbericht)。德国数学学会请他调查数论中的一个重要领域,与代数数有关。代数数是一种复数,它们可以成为有理数系数(也可以说是整数系数)多项式方程的根。比如,√2就是一个代数数,它满足x^2-2=0;虚数i也是一个代数数,满足x^2+1=0。就像第16章提到过的,不是代数数的复数被称为超越数,例如π和e,但这种性质很难证明,长期以来一直是个悬而未决的问题。埃尔米特在1873年证明了e是超越数,林德曼则在1882年研究了π的情况。

代数数的主要作用体现在数论中。欧拉默默地使用了代数数的某些性质,例如在立方情形下证明费马大定理,但开启代数数系统研究的人是高斯。在尝试将二次互反律推广到比二次更高的幂时,他发现了一个优美的4次幂扩展,基于a+bi形式的代数数,其中a和b是整数。这个“高斯整数”系统有许多特别之处,尤其是它有自己版本的质数,并且有独特的因数分解定理。在构造正十七边形时,高斯还利用了与单位根有关的代数数。

在第6章中,结合费马大定理,我们讨论了库默尔对代数数的使用和他的理想数概念。戴德金简化了这一思想,用代数数的特殊集合来重新表述,他称之为“理想”。库默尔之后,在伽罗瓦的方程理论和抽象代数的发展推动下,代数数论开始兴起。“代数数论”一说有两种解释,其一是数论中的代数方法,其二是代数数的理论。这两种含义后来趋于一致,这正是德国数学学会希望希尔伯特厘清的。这项工作希尔伯特完成得很有个人特点,他没有局限于眼前的任务,而是问出了数学家面对大量令人印象深刻但杂乱无章的结果时挂在嘴边的问题:“很好,但这到底是什么?”这引导他提出并证明了许多新定理。

在准备《数论报告》的整个过程中,希尔伯特从闵可夫斯基那里得到了大量的反馈意见。有时朋友的反馈过于丰富,以至于希尔伯特也会觉得心里没底,不知道终稿能否令闵可夫斯基满意。不过报告最终还是出版了。《数论报告》提出并证明了类似二次互反律的一般定律,为如今的类域论奠定了基础,尽管具有很强的技术性,但直到现在它也是代数数论蓬勃发展的框架。报告的序言中有下面这样一段话:

所以,我们可以看到,算术作为数学的女王,在多大程度上征服了代数和函数理论的广阔疆域,成为它们的领导者……如果我没有说错的话,这表明纯数学的现代发展首先是在数的旗帜下进行的。

今天的人应该不会把话说到这种程度,但在当时,希尔伯特是有道理的。

希尔伯特会在一个领域花上五到十年的时间,把大问题解决掉,然后转身离开,去寻找新的天地——有时他会完全忘记自己曾经研究过某个课题。他曾说过,自己之所以从事数学研究,是因为在这一行,你总能通过动脑子找回已经忘掉的东西。作为数学家中的数学家,希尔伯特此时已经“搞定”了代数数论,他要继续前进了。至于他那些多年来被代数数论课折腾得够呛的学生,发现第二年的课题变成了《几何原本》,他们全都吓了一跳。希尔伯特回归了欧几里得。

和往常一样,希尔伯特总有他的道理。关键问题还是:“很好,但这到底是什么?”欧几里得的答案是“空间”,这就是为什么他用几何作图来阐释自己的定理。然而,希尔伯特对几何公理的逻辑结构,以及这些公理如何引出那些往往远非显而易见的定理更感兴趣。他还对欧几里得的公理感到不满,因为图片的使用导致欧几里得做出了他没有明确说明的假设。

“过圆内一点的直线一定与圆相交”就是一个简单的例子。这在图上看起来很明显,但并不是欧几里得公理的逻辑结果。希尔伯特意识到欧几里得的公理体系并不完备,于是着手弥补其中的缺陷。欧几里得将点定义为“没有部分的东西”,将直线定义为“其上均匀放置着点的线”。希尔伯特觉得这些说法毫无意义。他认为,重要的是这些概念关联的行为,而不是它们在人头脑中唤起的图像。希尔伯特告诉他的同事们:“桌子、椅子和啤酒杯必须能让人们脱口而出,点、直线和平面就没做到这一点。”重要的是不能再依赖图片了。

当然,这个项目和一个更深层次的问题有关,就是当时已经得到理解的非欧几何和平行公理(见第11章)。希尔伯特试图为数学课题的公理化构建给出基本原则,包括一致性(不会导致逻辑矛盾)和独立性(任何公理都不是其他公理的结果)。其他可取之处包括完备性(不遗漏任何重要内容)和简洁性(尽可能简洁)。欧氏几何就是一个测试案例。一致性很容易搞定,你可以用代数给欧氏几何建模,用上平面的(x,y )坐标。也就是说,你可以从普通的数入手,构建一个符合欧几里得所有公理的数学体系。这样一来,这些公理就不可能自相矛盾,因为有矛盾表明所构建的模型不存在。不过,这个论证有一个潜在的缺陷,希尔伯特很早就意识到了。它假定数的标准体系本身没有矛盾,算术是具有一致性的,用数学家的话说就是“存在”。尽管看起来很明显,但没有人真正证明过这一点。后来,希尔伯特试图弥补这个漏洞,但这个问题缠上了他。

一番努力之下,一本小巧、简洁、优雅的书问世了,这就是1899年出版的《几何基础》(Foundations of Geometry)。这本书从21条明确的公理发展出欧氏几何。三年后,伊莱基姆·穆尔(Eliakim Moore)和罗伯特·穆尔(Robert Moore,两人并非亲属)证明,其中一条公理可以从其他公理推导出来,因此实际上只需要20条公理。希尔伯特先处理了6个基本概念:“点”“线”“面”,以及“在……之间”“在 ……上”“全等”的关系。随后,8条公理规定了点与线之间的关联,如“任意两个不同的点在一条直线上”,4条公理(从图来看,欧几里得假定了这4条公理,但没有明确说明)规定了直线上的点的顺序,还有6条公理是关于全等的(线段和三角形的全等,其中“全等”的基本含义是“形状和大小相同”)。接下来是欧几里得的平行公理,当时每一个合格的数学家都知道必须包含这个公理。最后,还有两条微妙的连续公理,确保线的点是基于实数的(举个反例,基于有理数就不行,图中看似相交的线可能无法相交)。

希尔伯特这本书的主要价值不在于教学(欧几里得已经不再流行了),而在于掀起了一股研究数学逻辑基础的热潮。在这股潮流中,美国数学家的表现尤为突出,一种逻辑、数学混合体由此诞生,这就是元数学。从某种意义上说,元数学是应用于数学的数学;更恰当地说,是应用于数学逻辑结构的数学。数学证明不仅可以被视为一个引出新数学的过程,它本身也可被当作一种数学对象。事实上,正是这种深层次的指向自身的性质为希尔伯特梦想的破灭埋下了种子。

1931年11月,炸弹爆炸了,年轻的逻辑学家哥德尔发表了一篇论文,证明了两个毁灭性的定理。第一,如果数学是一致的,那么这种一致性永远无法得到证明。第二,数学中存在既无法证明也无法推翻的陈述。数学在本质上就是不完备的,它的逻辑一致性无法确定,有些问题确实无法解决。

据说,希尔伯特第一次得知哥德尔的研究成果时“非常生气”。

谈到希尔伯特的影响,“希尔伯特问题”是不能不说的。

1900年,希尔伯特在巴黎举行的第二届国际数学家大会上发表演讲,提到了数学界 23个悬而未决的重要问题和领域。这份清单为20世纪相当一部分数学研究提供了背景。这23个问题包括寻找数学的一致性证明、对物理学公理化的一个模糊要求、关于超越数的问题、黎曼猜想、任何数域中最通用的互反律、确定丢番图方程何时有解的算法,以及几何、代数和分析中的多种技术问题。其中有10个问题已经完全解决,3个仍然没有答案,有几个太过模糊,无法确认怎么才算解决了,还有2个总的来说是无解的。

不能说希尔伯特之后的数学家全都在围着他的23个问题转,但从事这些研究的人对接下来半个世纪的数学发展产生了相当大的影响,而且这些影响很大程度上是正面的。如果你想在数学界崭露头角,解决希尔伯特列出的难题是个不错的选择。

随着年龄的增长,希尔伯特对数学物理学的兴趣越来越浓厚。很多从纯数学起步的数学家都会这样,他们逐渐转向了应用领域。1909年,他关注积分方程,这方面的研究引出了希尔伯特空间,这一概念现在已经成为量子力学的基础。从1915年的一篇论文来看,他差一点提出了爱因斯坦的广义相对论方程。这篇论文就发表于爱因斯坦公开成果前五天,阐述了指向爱因斯坦方程的变分原理。不过,希尔伯特没能明确写出那个方程。

希尔伯特平时为人亲切,对别人的出色表现毫不吝惜赞赏,但如果有人对着他废话连篇或者扯谎,他可能会大发脾气。在专题讨论课上,如果有学生费力地解释希尔伯特认为很直白的问题,他就会说:“但是这个相当简单啊!”聪明的学生就会立即接着往后讲。20世纪20年代,希尔伯特运营着一个数学俱乐部,每周举行例会,任何人都可以参加。许多知名数学家在会上发言,并被要求“不聊别的,只讲精华”。如果计算变得困难,希尔伯特就会插话说“我们不是来检查符号是否正确的”。

随着时间的推移,希尔伯特变得越来越不宽容。亚历山大·奥斯特洛夫斯基(Alexander Ostrowski)说过,有一次,一位来访者就一项非常重要、非常漂亮的研究发表了精彩的演讲,但希尔伯特只管酸溜溜地问人家:“这有什么好处?”杰出的美国科学家、控制论的提出者诺伯特 ·维纳(Norbert Wiener)在俱乐部发言后,大家按照惯例出去吃晚饭。希尔伯特开始谈论俱乐部过去举办过的讲座,抱怨近些年讲座质量普遍下降。他说,在他那个时代,人们会认真考虑内容和表达方式,但后来的年轻人通常讲得很差。“最近情况尤其糟糕,”希尔伯特直言,“但今天下午出了个例外——”

维纳已然做好了接受表扬的准备,他听到的却是:“今天下午的演讲是有史以来最糟糕的一次!”

1933年,纳粹掌控下的格丁根大学在学者队伍中清查和驱逐犹太人,其中一位是伟大的数学物理学家赫尔曼·外尔(Hermann Weyl)[注2],希尔伯特于1930年退休之后,他被任命为继任者。其他人还包括诺特(见第20章)、数论学家埃德蒙·兰道(Edmund Landau),还有在数理逻辑方面和希尔伯特有合作的保罗·贝尔奈斯(Paul Bernays)。到了1943年,整个数学系已经按照纳粹政府的喜好重组完毕,昔日的辉煌仅剩虚影。就在这一年,希尔伯特去世了。

他早就预料到了这一切。几年前,教育部长伯恩哈德·鲁斯特(Bernhard Rust)曾问希尔伯特,格丁根大学的数学团队有没有因为犹太人的离开而受到影响。这是个愚蠢的问题,因为大多数教师要么是犹太人,要么就是犹太人的配偶。

希尔伯特的回答直截了当:

“影响?数学团队已经没了,不是吗?”

译者注:

[注1] 在计算机和信息科学兴起之后,数论也出现了不少实际应用。

[注2] 外尔本人并非犹太裔,但他的妻子,从事哲学和翻译工作的女学者海伦妮·约瑟夫(Helene Joseph)是犹太裔。另外,因为有犹太血统,他们的孩子也可能遭受迫害。

本文选自《数学巨人传:思考、创造的奇趣故事》第19章,作者伊恩·斯图尔特,《赛先生》获授权转载。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号