导读:

2015年9月14日,人类第一次探测到引力波的信号。从此,人类有了新的宇宙感知能力,天文学开启了新纪元。

本文献给致力于揭开宇宙秘密的探索者们。

瞿立建 | 撰文

十年前的今天,2015年9月14日,地球经历了一次压缩和扩张运动,历时短短200毫秒,形变幅度约为氢原子大小的100亿分之一,小得不可思议。

更不可思议的是,人类的智慧预言到了这一现象。

更更不可思议的是,人类以高超的技能探测到了这一现象。

地球的这一伸缩变化是14亿年两颗黑洞的碰撞造成的,黑洞碰撞会伸缩空间本身,空间的形变向远处传播——称为引力波,传播到了地球所在的地方,地球也随空间伸缩。为探测这一现象,美国花了11亿美元,耗时40年,建造了两座激光干涉引力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,LIGO),并最终达成了最初的预期。

但这一成就不是使命的结束,而是新篇章的开始。

现在,让我们先回到这一突破性发现的前一篇章,由爱因斯坦撰写。

爱因斯坦说:这就是引力波

有一个问题,从伽利略(1564年2月15日—1642年1月8日)时代就令人困惑:不同质量的物体,自由下落的加速度为何是一样的?

200多年后,这个问题被爱因斯坦(1879年3月14日—1955年4月18日)解决了。爱因斯坦在1915年提出一种新理论——广义相对论,指出引力无需做任何调整,自动让所有不同质量的物体产生相同的加速度。

爱因斯坦构想广义相对论的第一个灵感产生于1907年,当时他还是瑞士专利局的职员。他的工作非常清闲,一天他坐在办公室,脑子神游天外,突然冒出如下一个想法。

考虑以下两种情形。一种情形是,物体在静止的电梯里自由下落,加速度为g。另一种情形是,物体静止,电梯以加速度g竖直上升。爱因斯坦说,这两种情形其实是无法分辨的。我们以为万物都受到引力,有可能是万物在做加速运动。

从电梯一侧沿水平方向发射一束光,会发现另一侧光点位置比光源位置要低一些,我们可以认为,引力让光线弯曲。

更合理的说法是空间发生了弯曲。

我们知道,光在任意两点之间总会沿最短的路径前进。对于一张纸上的两个点,只有当纸本身平坦时,两点之间的最短路径才是直线。如果纸是褶皱的,那么两点之间的最短路径也不再是直线了。于是我们可以认为,既然光线向下弯曲了,其实显示的是,空间是弯曲的。由于受到引力作用和做加速运动是无法区分的,因此引力也一定等同于空间的弯曲。

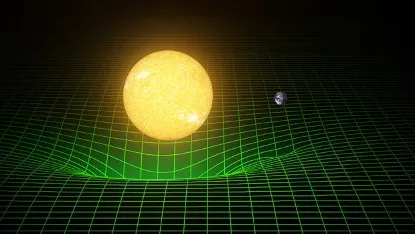

人们曾经认为,太阳和行星之间的引力就像一根无形的绳子,拴着行星围绕太阳旋转。这是一种错觉。实际上,根据爱因斯坦的理论,是太阳的质量让其周围的空间发生弯曲,形成了一个谷,行星在谷的坡上运动。太阳对行星并没有引力作用,引力是假象,是空间几何产生的假象。

太阳使其周围时空形成了一个谷,产生引力的效应,使行星在低谷的斜坡上运动。图源:LIGO

严格来讲,被物质弯曲的不仅是“空间”,而是时间和空间结成一体的“时空”。实际上,地球围绕太阳公转的路径很大程度上是由于时空中时间部分的弯曲形成的,而空间部分的弯曲产生的影响相对较小。另外,弯曲时空的并不仅是物质,而是能量,而质量和能量是等价的。

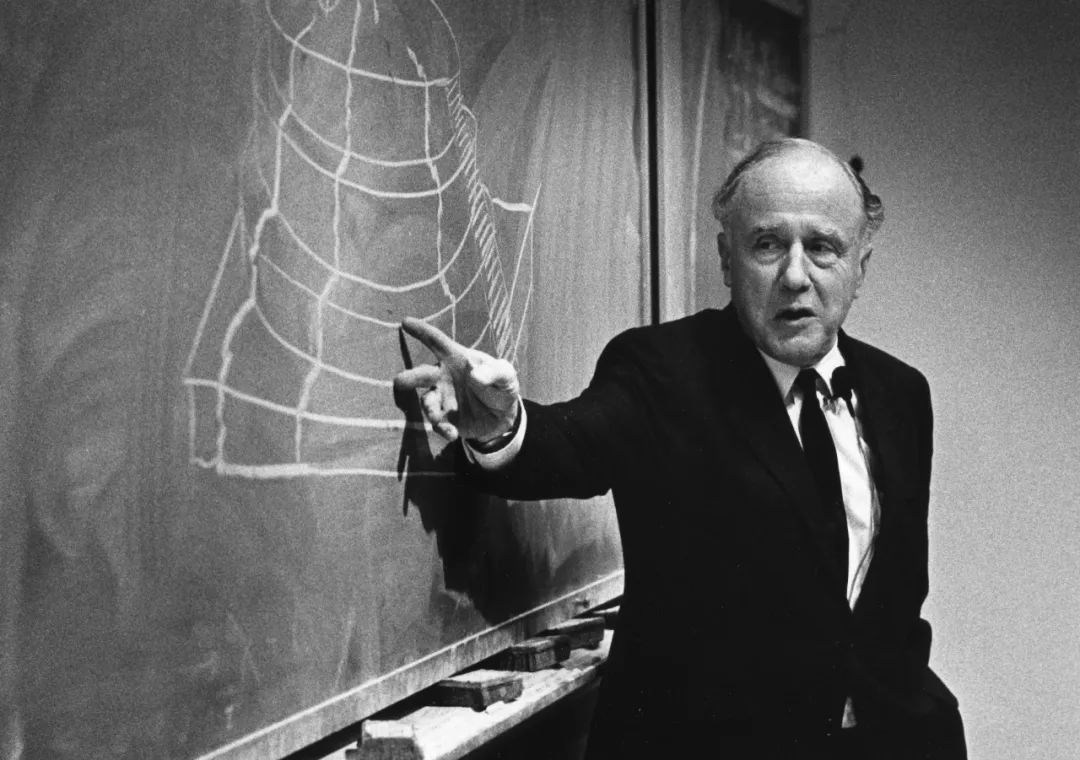

美国物理学家约翰·惠勒(John Wheeler)十分精辟地概括了爱因斯坦的引力理论:“物质告诉时空如何弯曲,而弯曲的时空告诉物质如何运动。”

约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler,1911年7月9日—2008年4月13日),美国理论物理学家,广义相对论领域的重要学者。图源:wikicommons

如果时空可以被物质弯曲,那么物质有加速度的话,会扰动时空,这种扰动应该会向远处传播,荡起涟漪,即形成一种波。

会吗?

爱因斯坦经过计算,得出结论,这种波是可以产生的。这就是引力波。

你简单挥一挥手,就产生了无形的引力波,以光速从你的手向外传播,转眼间它已经飞出地球大气层,飞向广袤的太空。

引力波波速与光速相同,远远大于钢铁中声速,说明时空非常“坚硬”,比钢铁硬1020倍。要让如此坚硬的东西振动起来是非常非常困难的,想象一下,敲击一面比钢铁硬倍1020的锣。要在时空中荡起引力波的,只能是那些由宇宙中大质量天体的最剧烈的运动,比如黑洞碰撞合并、超新星爆发、中子星旋转等。

经计算可知,引力波从遥远的波源发出后,抵达地球时,振幅非常非常小,比原子乃至原子核还要小好几个数量级。

可想而知,引力波信号是如此微弱,因此爱因斯坦刚提出它时,很少有科学家对它感兴趣。干吗要为一个小得无法探测的效应费神呢?此外,还有科学家认为,引力波只是数学游戏,现实世界不存在。

不曾想,天文学家意外发现了引力波存在的间接证据。

发现引力波

1967年10月,剑桥大学安东尼·休伊什(Antony Hewish)教授的研究生——24岁的苏珊·约瑟琳·贝尔(Susan Jocelyn Bell)检测射电望远镜收到的信号时,无意中发现了一些有规律的脉冲信号,它们的周期十分稳定,为1.337秒。起初她以为这是外星人发来的信号,但在接下来不到半年的时间里,又陆陆续续发现了数个这样的脉冲信号。后来人们确认这是一类新的天体,并把它命名为“脉冲星”。

脉冲星发现者研究生苏珊·约瑟琳·贝尔(1943年7月15日—)和她的导师安东尼·休伊什(1924年5月11日—2021年9月13日)。休伊什因脉冲星的发现而荣获1974年的诺贝尔物理学奖,贝尔(结婚后名为约瑟琳·贝尔·伯奈尔,Jocelyn Bell Burnell)无缘获奖,世人对此颇有微词。图源:Nature

发现脉冲星的论文引起了哈佛大学一位刚毕业的博士约瑟夫·胡顿·泰勒(Joseph Hooton Taylor,1941年3月29日—)的强烈兴趣,他也投身于寻找脉冲星的活动中。别的天文学家在打印的数据纸上找脉冲星,苏珊·约瑟琳·贝尔在半年时间内看的记录纸连起来有5公里长。泰勒编写了一个计算机程序,从射电望远镜数据中自动寻找。这个方法非常高效,一年多的时间里找到了11颗脉冲星。

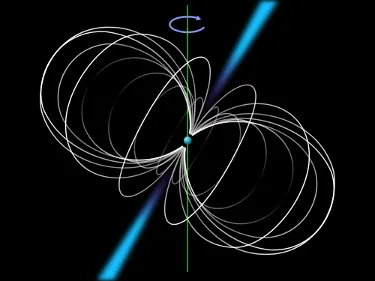

理论学家们也对脉冲星展开了研究,很快就弄清楚了,脉冲星其实是快速旋转的中子星。

脉冲星(Pulsar),是高度磁化的旋转致密星(通常是中子星,但也有白矮星),其磁极向外辐射出电磁波。这些电磁波就像灯塔的灯光一样周期性地扫过地球,在地球上测量起来就是一系列准时的脉冲,故名脉冲星。图源:wikicommons。

1969年秋,泰勒获得麻省大学阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst, 缩写:UMASS)教职,次年招了名研究生,拉塞尔·赫尔斯(Russell Hulse,1950年11月28日—),师徒继续完善计算机程序,寻找更多脉冲星。

1973年12月,赫尔斯被导师泰勒派到波多黎各阿雷西博天文台,利用那里的世界上最大的的单孔径望远镜寻找脉冲星。赫尔斯在那里工作到1975年1月,在14个月的时间里,找到了40颗新脉冲星。他还找到了一种特殊脉冲星:脉冲双星,它和一颗中子星围绕同一个质心公转。

赫尔斯毕业之后,泰勒和合作者对脉冲双星做了长达4年的细致观测,发现双星轨道在收缩,旋转速度在加快,说明双星系统的能量在减少。减少的能量去哪里了?泰勒给出了解释,以引力波的形式辐射走了。观测结果与引力波理论完美相符。泰勒说:“就好像我们仅仅为了做这些观测而自己制作了这么一个系统,并把它放在那里似的。”

泰勒和学生赫尔斯因发现史上第一个脉冲双星以及引力波存在的间接定量证据,而共同获得1993年诺贝尔物理学奖,没有重演1974年诺贝尔奖的遗憾。

泰勒和赫尔斯获得诺贝尔奖后在UMASS举行的记者会上。图源:UMASS

引力波的存在无可置疑。我们能不能直接探测到引力波呢?

其实,这方面的工作早就在进行了。

约瑟夫·韦伯:引力波天文学的污点开创者

约瑟夫·韦伯(Joseph Weber)于1940年毕业于美国海军学院,之后在海军服役,作为海军军官在二战期间参加了对日本和意大利的作战。

1943年至1945年,韦伯在海军研究生院学习电子学,并获得硕士学位。之后继续在海军服役。1948年,韦伯退伍,开始在马里兰大学帕克分校执教,同时攻读博士学位。1951年,韦伯获得美国天主教大学博士学位。在博士论文研究的基础上,他提出了微波激射器的原理,却没有经费与实验条件将想法付诸实施,结果被别人实现出来。并且,别人还获得了1964年的诺贝尔物理学奖。韦伯对此感到非常遗憾,耿耿于怀,他决定进入一个非常困难的领域,没有人能与自己竞争。

1955—1956学年,韦伯学术休假,得以和物理大师约翰·惠勒在普林斯顿高等研究院和荷兰莱顿大学访学、共事。惠勒把韦伯领入广义相对论领域。

韦伯找到了自己要建立科学功勋的天地——引力波探测。

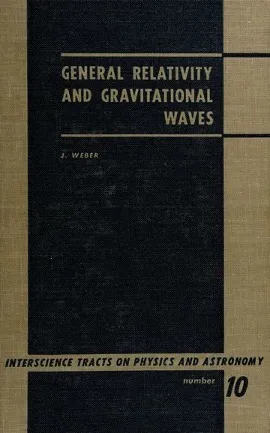

韦伯深入学习了相关知识,还于1961年出版了一本书,《广义相对论和引力波》(General Relativity and Gravitational Waves),这本书广受好评。

韦伯的书《广义相对论和引力波》(General Relativity and Gravitational Waves)

1960年,韦伯开始发表论文,阐述他的测量引力波的原理。

引力波会拉伸和压缩其经过的空间,以及空间中的一切。韦伯提出,可以制作一个金属圆柱作为引力波探测器。引力波通过时,金属圆柱会伸缩,产生声波,等引力波过去,金属圆柱中的声波还在,就像一面锣停止敲击之后依然在鸣响,金属圆柱的声波有可能通过压电传感器转换成电信号而记录下来,尤其是当金属圆柱体发生共振时,即引力波频率和金属圆柱体固有频率相同。

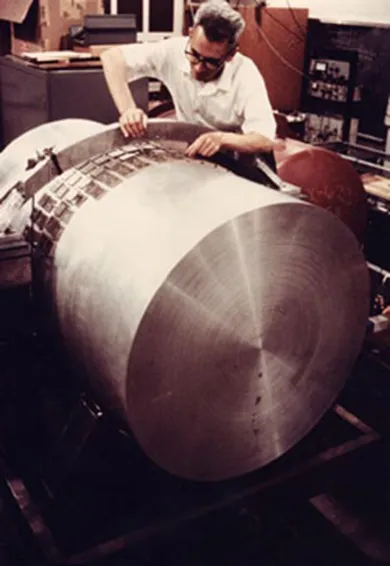

韦伯指导研究生将设想落地。1963年,韦伯建造的引力波探测器——后来称为韦伯棒(Weber's bar)——开始工作,并产生数据。

韦伯很快发现,外界各种干扰和金属棒自身的原子振动都会产生信号。如何分辨出引力波造成的信号呢?

韦伯的解决办法是,可以造出两个一模一样的探测器,并分放在两处,如果两个探测器记录到一模一样的信号,该信号一定有共同的起源,因为两探测器受到完全一样的外界干扰和自身原子振动是不可能的。

韦伯把另一个探测器送到1100公里远处,待二者同时记录下一模一样的信号,韦伯标注为“符合”。

1968年12月30日至1969年3月21日,韦伯共记录到17个符合事件。1969年6月初,他在一个学术会议上宣布了这些结果,并赢得了听众经久不息的掌声。两周后,他的论文正式发表。韦伯一时间上了各大报纸的头版头条。

但是,兴奋很快就变成了质疑。

韦伯 (Joseph Weber,1919年5月17日——2000年9月30日) 和他的探测器——韦伯棒。图源:APS

世界各地的实验物理学家纷纷重复韦伯的实验,并开发出精度更高的韦伯棒,结果统统一无所获,而韦伯不断报告新的观测结果。

有人向韦伯的程序员索要了计算机程序副本,发现程序里有bug,脉冲貌似是人为生成的。

理论学家们也提出质疑。理论学家称,按韦伯的说法,被探测到的引力波的波源来自银河系,以韦伯记录到的引力波事件推算,每年有相当于 1千倍太阳质量的质量被辐射掉,如果再加上被热噪声淹没的引力波事件,每年有多达 10万倍太阳质量的质量被辐射掉,银河系早就应该不存在了。银河系每年都要发生很多次猛烈的天文学事件,且不被任何望远镜观测到,这又怎么可能呢?这样的天文学事件理应连普通的双筒望远镜就可以看到。

1973年,IBM公司的物理学家理查德·加文(Richard Garwin,1928年4月19日—2025年5月13日)对韦伯的探测器做了非常令人信服的分析,确认韦伯的结果是虚假的,韦伯有操纵实验数据的嫌疑。

1974年6月,在MIT一次广义相对论学术会议上,加文给出了自己的分析,与在坐的韦伯差点爆发肢体冲突。会议之后,二人继续在美国物理学会的Physics Today杂志上展开论战。

1974年,在以色列举行的第七届国际广义相对论和引力大会上,引力波探测实验的各路大咖几乎都来了,分别报告了自己的结果,除韦伯外,大家都一无所获。这次会议之后,大家达成共识:韦伯错了。

韦伯的信誉彻底破产,但他启动的引力波探测事业的列车,继续滚滚向前。

韦伯继续他的引力波探测实验,直到去世,但他的工作再没有人关心了。

1980年代,物理学家开始发展第二代韦伯棒,将韦伯棒置于接近于绝对零度的低温环境中,以抑制棒本身的热噪声,灵敏度是室温韦伯棒的1万倍。美国、意大利、日本等国建造了多个装置,但都没能探测到引力波。

韦伯棒这条路看来难以走通。

直接探测引力波,还有路可走吗?

有,这条路出现在MIT广义相对论课程的一道作业题里。

LIGO的艰难诞生

1967年,MIT物理系问年轻的教授雷纳·韦斯(Rainer Weiss,1932年9月29日-2025年8月 25日)能不能给研究生讲授《广义相对论》课程。韦斯做实验研究,并不精通广义相对论的数学理论,但他还是承接了这一课程,认为这是一个掌握广义相对论理论的机会。(相关阅读:雷纳·韦斯逝世,他设计的LIGO首次捕捉到了引力波 | 逝者)

韦斯说:“那是地狱般的一年,我花费了自己几乎所有的自由时间来学习相对论。有时我的学习进度仅比我的学生们快一天,而他们远比我聪明。”

有一次上课,同学们请韦斯对韦伯棒探测引力波做一下分析。韦斯思考之后表示,自己不太搞得懂。他给学生留了一道作业题:分析用激光干涉仪探测引力波是否可行?

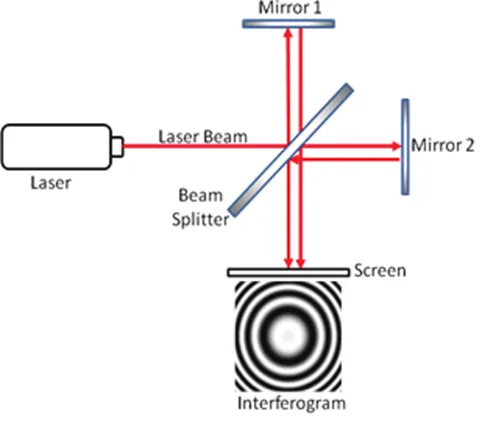

激光干涉仪的基本原理示意图。将一束激光分成两束,两束光呈L形,称为干涉仪的两臂。这两束光再次被平面镜反射回来,重新汇聚在观察屏上,屏上会出现干涉图样。如果引力波通过这里,两臂长度会发生变化,导致干涉图样发生变化,据此可反推出引力波性质。LIGO所用干涉仪中,两束光会在在两臂光路中反射多次,再重新汇聚,上图没有体现这一点。图源:wikicommons

韦斯不知道的是,激光干涉仪探测引力波的想法多年前已被苏联学者提出,但发表在俄语期刊上,因此不为美国学者所知。不过,加州理工学院的理论物理学家基普·索恩(Kip Stephen Thorne)与苏联学者关系密切,知晓此方法。索恩与别人合著的书《引力论》(Gravitation)却否定了此方法。

1972年,韦斯系统论述了激光干涉仪测量引力波的原理,发表在MIT的内部刊物上。

那时,韦斯已经着手研制引力波激光干涉仪原型机。他与欧洲科学家合作,研制成功了3米至30米臂长的原型机。韦斯想继续推进研究,却失去了经费支持。

1975年,韦斯与索恩参加同一个会议,住在同一个房间,二人一直讨论引力波直到凌晨四点。韦斯成功地让索恩转变了对激光干涉仪的看法。

索恩开始着手理论研究,计算出了不同灵敏度的激光干涉仪能探测到多少引力波信号。结论是,激光干涉仪只要灵敏度够高,有能力捕捉到其他星系中的天文事件所产生的引力波,最远可达数千万光年,每年可捕捉到多个引力波信号。

索恩还开始努力在加州理工学院建设一个探测装置。有一个八卦说法,索恩的前女友嫁给了韦伯,索恩要在引力波探测方面压过情敌。

为了解决技术挑战,索恩还将天才实验物理学家罗纳德·德雷弗(Ronald Drever)从欧洲引进到了加州理工。

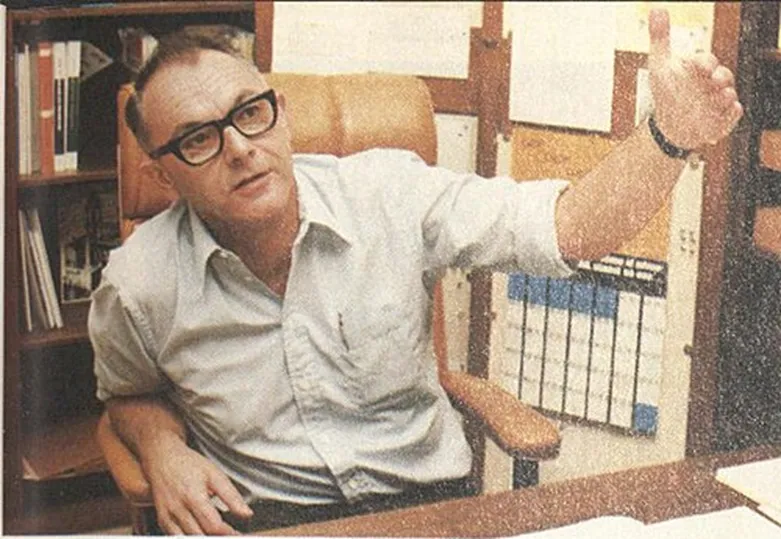

罗纳德·德雷弗(Ronald Drever,1931年10月26日—2017年3月7日),苏格兰格拉斯哥大学教授,核物理、宇宙射线物理和各种大型科研项目探测器建造专家。他在牛津大学出差时听了韦伯的学术报告,感觉自己能比韦伯做得更好。他建造了两个韦伯棒,最终什么也没探测到。图源:wikicommons

索恩、韦斯开始努力寻求资助。可是,韦伯把引力波探测这个领域的名声搞臭了。索恩四处活动,诉说着这个领域的前景,他说:“有必要擦除韦伯留下的污迹,并在全美维持这方面研究的动力。”

索恩的工作没有白费,激光干涉仪探测引力波项目,后来命名为LIGO(激光干涉引力波天文台,Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory),获得了美国国家科学基金会的资助。项目由索恩、德雷弗、韦斯三人委员会负责管理。

项目第一步,在加州理工校园内建设一个更大的激光干涉仪原型机。这座原型机臂长40米,选择40米长,并不是出于科学上的考虑。德雷弗想做得更长一些,可是被一棵树给挡住了,学校不让砍树。

德雷弗果然是天才,解决了很多技术难题。但天才也有另外一个缺点,每天能冒出好多点子,德雷弗想把每个想法都试一试,这又严重阻碍了进度。德雷弗的工作风格让他与注重严谨的韦斯发生严重矛盾。

1987年,美国国家科学基金会(NSF)要求改变项目管理方式,停止“三巨头”模式,要任命一个说了算的“老板”。加州理工学院的罗克斯·沃格特(Rochus Vogt)走马上任项目主管。沃格特在领导大型科研项目方面有着光辉的记录,这次也不负众望,非常有领导能力和决断能力,对技术方案,快速做出决策,各种技术难题得以快速解决,如期完成了阶段性目标。

德雷弗依然如故,工作起来随心所欲,经常随意偏离商定好的技术方案,而沃格特要求,大项目科研纪律要严,项目进度要按计划推进。二人相处并不融洽。

罗克斯·沃格特(Rochus Vogt,1929年12月21日——),德裔美国物理学家,LIGO第一任项目主管。图源:wikicommons

1990年,LIGO建设计划书摆上了NSF的案头。计划书得到评审专家一致好评,只是预算太高了,2.11亿美元,是NSF当时史上预算最大的项目,是天文学研究总预算的两倍。

很多天文学家提出反对,为一个前景不明的项目牺牲很多技术方案成熟的项目,值得吗?这么多钱不如多建几座望远镜。有天文学家还说,这份申请书要建设的东西根本不能叫天文台,那只是个激光物理实验,他们从来没探测到过什么,他们也不知道探测天空哪一部分。

一贯反对大项目的凝聚态物理学家菲利普·安德森(Philip Warren Anderson,1923年12月13日—2020年3月29日)反问道:“要不是爱因斯坦的名声在撑着,NSF会投上哪怕一分钱吗?”

还有意见认为,有限的政府资金应该花在那些低投入高回报的科研项目上。

LIGO项目的支持者不仅要说服各学科的质疑者,还要说服国会议员,因为这么大额的拨款需要国会批准。沃格特专门请了一位教练,培训自己游说议员的技巧。沃格特的培训没有白费,在国会进行了成功的游说。有位议员被沃格特讲述的宇宙故事吸引了,推掉了两个原定的日程安排,成为LIGO的铁杆支持者。沃格特游走了国会两年,终于让国会批准了拨款。

这是1992年。

前景大好之时,LIGO内部又出问题。德雷弗与沃格特的矛盾公开爆发。与德雷弗合作糟心的人,忍受不了沃格特强硬管理方式的人,也都站出来诉说委屈。局面简直无法收拾。

最终,德雷弗在1992年被沃格特赶出LIGO团队。但沃格特与国家科学基金会又产生冲突。1994年,国家科学基金会免去沃格特职务。二人都得到一个悲剧性结局。

1994年,LIGO团队迎来新的项目主管巴里·克拉克·巴里什(Barry Clark Barish)。巴里什之前在超级超导对撞机(SSC)项目任职,这个已经耗资20亿美元的大项目在1993年被国会取消,巴里什此时正好赋闲。

巴里什在SSC这样的超级大项目历练过,并且作为加州理工的同事,冷眼旁观了LIGO内部的重重问题。他以高超的领导能力,带领LIGO团队走上正轨,内部氛围变得融洽。

LIGO团队大部分科学家是独立自主的小课题组负责人,没有大项目工作经历,不习惯于严格的进度安排,不仅要考虑科学问题,还要根据财政预算和工程现实问题妥协。在巴里什领导下,LIGO团队逐渐完成了这一文化转变。

巴里什还要解决诸多外部问题。

巴里什上任后,与国家科学基金会沟通,不仅要落实预算,还要再追加预算。巴里什成功让资金到位,并多增了1亿美元。

LIGO项目需要兴建两座近乎完全一样的天文台,理由与韦伯需要建两个韦伯棒类似,为了排除干扰信号,找到真正的引力波信号。两座天文台选址分别位于路易斯安那州的利文斯顿与华盛顿州的汉福德,相距3000公里。

LIGO两座天文台在美国的位置。

利文斯顿当地极端宗教团体听说,这里要修建的天文台将接收10亿年前的宇宙信号,极力表示反对,因为这与他们的宗教教义冲突。征收私人土地方面也遇到当地居民的抵制。利文斯顿发挥智慧,解决了问题。

1994年和1995年,两座天文台破土动工,1999年竣工。

之后,有极端分子枪击利文斯顿天文台建筑。美国FBI建议天文台周围建设高墙,巴里什没有同意,而是与当地狩猎俱乐部的头面人物共进午餐,得到了当地人的安全保证。

汉福德居民怀疑正在修建的工程是巨大的激光武器。天文台一位热心科普的科学家制作了一台演示仪,在当地学校向学生公众演示了两条几千米长的管道到底是干什么的。活动非常成功,引起孩子们极大兴趣,打消了公众的顾虑。

2002年正式进行第一次探测引力波,2010年结束搜集数据。这一代的探测器的目的是进行技术验证,没指望探测到引力波,也确实没有探测到引力波。

2008年,开始研制升级版LIGO零部件。2011年LIGO升级工程开始,2014年完成。

现在的LIGO团队有1200人,来自16个国家。所有人都勤奋工作,希望升级版LIGO早日能够运行。大家都把目光投向一个最后期限——爱因斯坦引力波论文发表100周年纪念日。

轰动

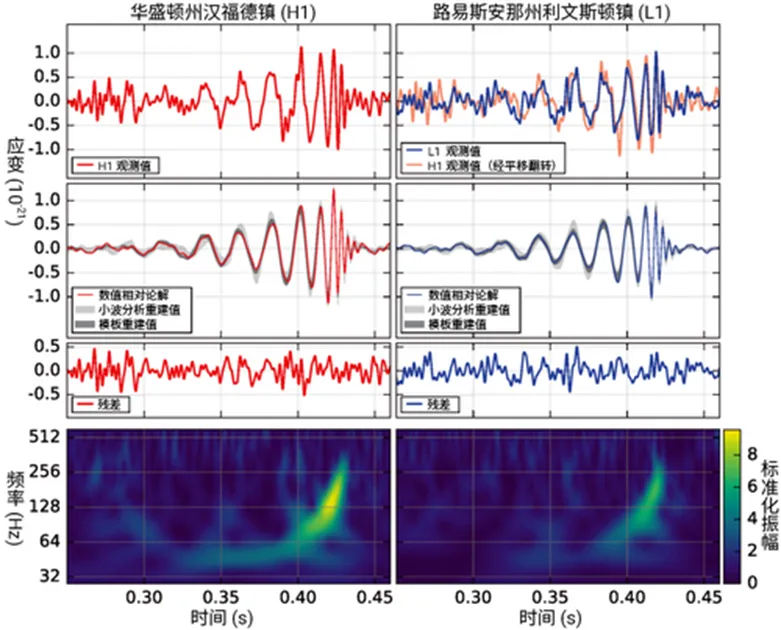

2015年9月14日,LIGO两座天文台还在处于测试阶段。午夜时分,工作人员都下班回去休息了,探测器静静地开着机。凌晨时分,汉福德和利文斯顿的探测器记录下一个一模一样脉冲信号,前后仅相差10毫米。

汉福德天文台负责人迈克·兰德里(Mike Landry)上班之后,查阅工作日志,发现很多同事已经在讨论凌晨自动记录下的一个脉冲,有人乐观地认为这是引力波信号。兰德里认为这是盲注测试信号。盲注测试为故意在数据流中悄悄地注入一个虚假信号,目的是检测观测设施准备情况以及处理真实信号的能力。兰德里心中抱怨盲注小组擅自行动。

上午8点半,汉福德天文台例会上,兰德里问盲注小组,盲注测试已经开始做了吗。盲注小组成员回答还没有。兰德里追问,确定没有吗。盲注小区回答,确定没有。

兰德里想起凌晨的脉冲信号,心里不平静了。

上午9点,LIGO国际合作组线上会议上,大家热议凌晨的脉冲信号,普遍认为是盲注测试。兰德里发言:这个异常信号不是盲注测试。大家都很震惊。

这个异常信号的分析工作马上展开了。

2015年12月,分析工作完成,确认LIGO成功探测到了引力波探测,并且观测到第一个双黑洞系统。

发生碰撞的这一对黑洞,一个质量是太阳的29倍,另一个是太阳的36倍。在碰撞之前,两个黑洞相互绕对方运行,它们运行的最后4圈,只持续了200毫秒,辐射出的引力波,跨越了14亿光年的距离,来到了地球。经过了LIGO的两座天文台,使干涉臂的长度发生了相当于质子直径千分之一的变化。这就是史上首次探测到的引力波。

人类首次直接探测到的引力波GW150914探测结果及理论分析。图源:wikicommons

第一次成功的引力波探测,赶在了爱因斯坦引力波论文发表100周年纪念日之前,完成了大家的心愿。

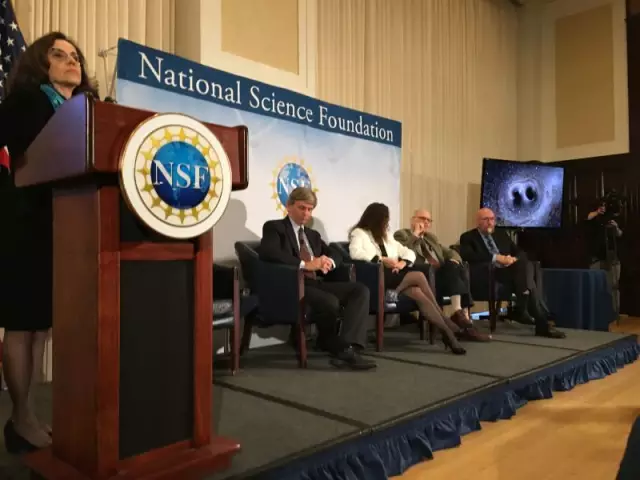

2016年2月11日,美国为第一次直接探测到引力波举行新闻发布会,正值中国春节假期,当时的轰动效应,许多人还记忆犹新。

2016年2月11日,LIGO新闻发布会现场,摄影:崔筝

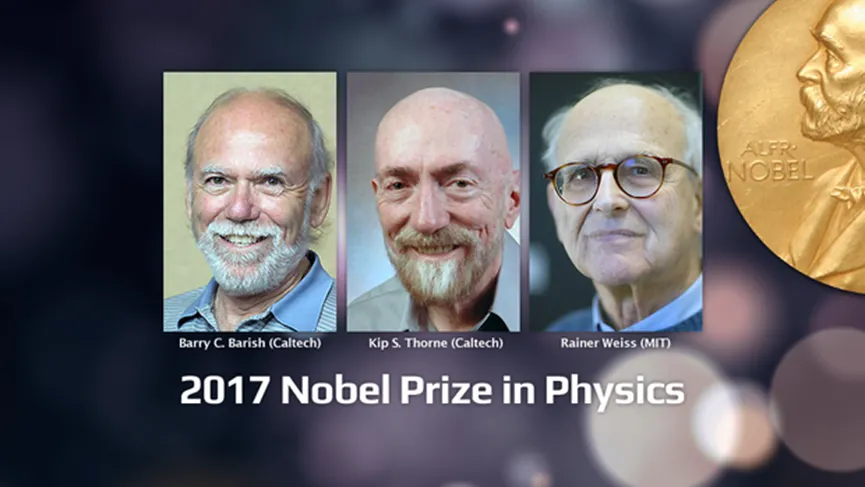

2017年,韦斯、索恩、巴里什“因对LIGO探测器及引力波探测的决定性贡献”获得诺贝尔物理学奖。

2017年诺贝尔物理学奖得主,从左至右依次为巴里什、索恩、韦斯。图源:LIGO官网。

结语

2015年9月14日,开启了天文学的新纪元。

在这一天之前,天体物理学家以及宇宙学家的对于天体的观测基于电磁辐射以及宇宙射线、星风以及中微子等粒子。这些手段具有明显的局限性。许多物质都不能放出辐射,而这些辐射在传播过程中也会受到其他系统的阻碍。还有天体的物质不参与电磁相互作用,除了通过引力作用外可能并没有能探测到它们的手段。

现在,人类即将掌握直接探测引力波的能力,将可以将它作为天体观测新手段。相对于电磁波和粒子而言,引力波在时空中传播所受到的阻碍较少,而不发光的物质却依然具有引力作用。

早期宇宙的不透明性似乎并不会对于那时产生的引力波造成太大的影响。如果这些引力波能被探测到的话,那么它们将提供一个观测宇宙产生之初的图景的一个视角。

引力波天文学通常被描述为“倾听”宇宙。当然,引力波与声音无关,尽管如此,这仍然是一个强有力和有价值的比喻。引力波是新的宇宙信使,它将给我们讲述新的宇宙故事。

最后,请再次听一下LIGO记录的第一个引力波。

参考资料:

1.追踪引力波:寻找时空的涟漪,图灵新知·人民邮电出版社

2.爱因斯坦的未完成交响曲,湖南科技出版社

3.时空的秘密,中信出版社

4.引力波: 发现爱因斯坦广义相对论缺失的“最后一块拼图”,鹦鹉螺·中信出版社

BOOK TIME

《黑洞与时间弯曲》

[美] 基普·索恩 著

李泳 译

湖南科学技术出版社

2018年3月 出版

《引力世纪》

[美] 罗恩·考恩 著

王晓涛 译

上海科学技术出版社

2021年5月 出版

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号