导读:

本文以质朴笔触记录了一段“老骥伏枥,志在千里”的科技报国佳话。

清华大学校友寿宝奎(物理系)与陈耀松(力学系)两位退休学者,凭借挚友情谊与专业互补,历时三十余年科研攻坚,成功研发低成本、高精度的航磁物探技术,其创新历程堪称技术科学领域“产学研用”结合的生动范本。

陈耀松|撰文

寿宝奎是我中学一起研究矿石机的同学。中学毕业后,他考入清华物理系,而我比他毕业早,奔赴安徽山区进了一座小学校,学土木。后来在他鼓励下转学考入清华土木系。在清华,我有空就旁听,补学基础数理,后转学力学。1951年大学毕业,寿宝奎被分配到二机部物探组,经常骑着马到大西北找铀。(编者注:物探,即地球物理勘探,是以岩石、矿石或地层的密度、磁性等物理性质为基础,通过探测这些物理场的分布和变化,分析其变化规律,来确定被探测地质体在地下的空间范围和物理性质,达到寻找矿产资源或解决水文、工程、环境问题等目的。)

我则在院系调整时跟着周培源先生到北大建设力学专业,1970年又去汉中三线建设分校,后回迁北京,负责计算流体力学方向的相关工作。课余时间,我喜欢研究力学实验测量计算机化,为此在实验室副楼屋顶上搭建阁楼用作“自留地”。自愿跟我学的学生很多,还有不少外校的年轻人“闻风而来”(因为我曾多次对外开设计算技术短训班)。特别是在我建成互联网服务器后,对校内师生免费开放,大群“上网积极分子”涌入阁楼,加班“蹭网”。阁楼有点矮,但面积很大,多来些人也容得下。

寿宝奎学物理,基础深厚,立足岗位工作积极研发新的物探方法,成果斐然(见报)。只是他年龄较大,又因野外工作者的法定退休年龄较低,改革开放初他已到退休年龄了。好在二机部成立了开发公司,他在公司承接德兴铜矿矿区资源物探任务,继续研发新技术,提出廉价航空磁探方案:利用小型动力滑翔机,配上最先进的核磁共振磁强探头。当时没有GPS,就用录像机定位。飞机很小,除驾驶员一人外,其他人无法上机,因为仓内尚有许多仪器要放。

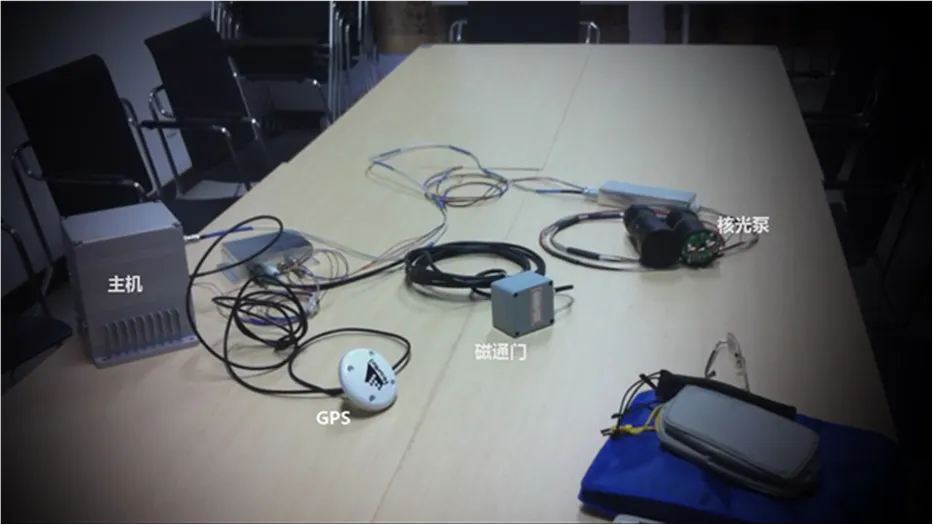

采用的小型动力滑翔机

1987年,寿宝奎已完成全部野外飞行测量,带着他的飞行记录,一盒磁带,来阁楼找我,要我帮忙处理。当时我已转入计算力学领域,正在研究力学实验的计算机化,所以有条件用计算机帮忙。只是我学的《普通物理》不包含近代物理,不懂“核磁共振”。于是,老寿先给我科普,然后提出要我做的事。他的“物探系统”除探头外,都靠普通家电拼凑,民用接口没有难以克服的障碍。没有GPS测点定位,就靠录像机记录,根据地标按“时距”推算。高度用简易的雷达反射测定,回波经常因植皮吸收而丢失,此时必须用前后数据来差补。原理都很简单,但是工作量极大。为此,我找学生替他设计了一个辅助修改程序,先用计算机将原始数据显示在屏幕上,发现有缺失就点一下键盘,计算机就会自动将数据补上,用这样一个半自动方法帮他完成了数据“前处理”。

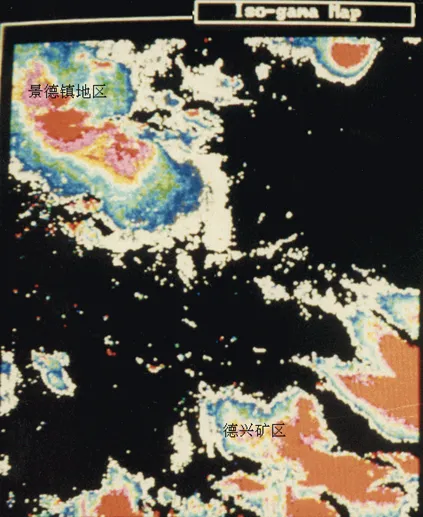

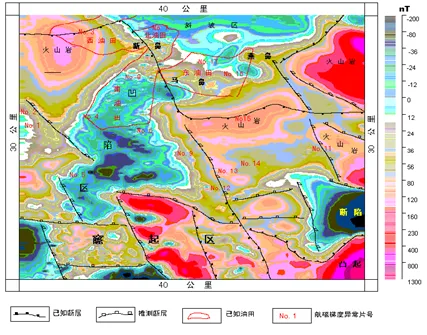

航测是靠“数据异常”才得“发现”,个别数据不能说明问题,必须将全部数据绘在一张图上,从周围的数据比较中发现“异常”——那是“宝”。制图可委托专业公司,但要花很多钱。我们没有钱,只好以伪彩色将它显示在计算机屏幕上,用照相机记录。当时的“高分辨率彩显”才400线,所用器材还是向外商借来的展品。

图形虽然粗糙,但能显示“成矿带”了。那就是图中左上角和右下角几大块的白色边缘。以地质专业的话来说,那是“挤压成矿带”。德兴铜矿最早开采于宋朝,如今那些外露的矿苗早已开采殆尽。今后向何处发展?顺着“成矿带”找。此后当地照此开发,不但找到新的铜区,还发现了金、银等稀有金属矿。(插句题外话:当时我们这些帮着制图的外行觉得图像“太乱了”,就用数字滤波将其中的“麻点”抹去。老寿看了连忙大叫:“这是沙金矿,要保留!”于是,我们马上又把“沙金”找了回来)。

德兴矿区图像显示

航磁需要动用飞机,只有国家事业单位才有此能力。航空飞行风险本来就大,航磁事故频发。直到有了无人驾驶飞机,人员无需上天,才免除了风险。后来我们也改用无人机。

老寿完成的航空测磁系统模式,能使“旧时堂前燕飞入百姓家”。

航磁探物飞机失事报道

与科学院合作的无人机实拍

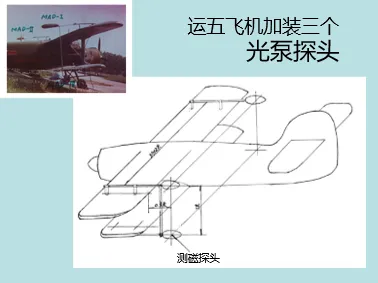

1989年完成航磁技术小型化后,老寿又向我提出研制“差分式”多探头航磁探测技术。差分信号就是用一个数值来表示两个物理量之间的差异,特点是抗干扰能力强、精度高。只是我们资源不足,一切都要“自制”,包括核磁共振探头(有商品,但价格非常贵)。硬件由老寿自己做,但软件要我解决。

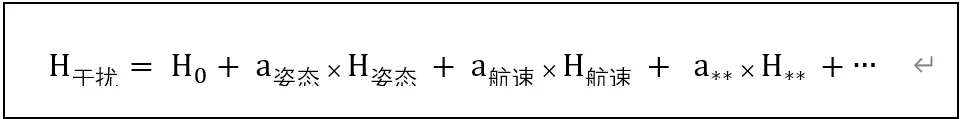

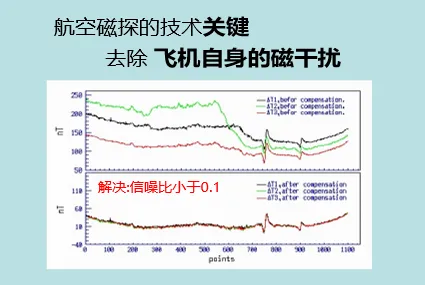

这次需要攻克的主要问题是三探头的航磁补偿方法,就是要消去空间测量地磁时受飞机自身产生的磁干扰,也就是航磁补偿。怎么样才能设法把它对消呢?在测磁业内,这是一个“国际难题”。我对航磁是外行,上一次帮忙只是将老寿测得的数据做到图像显示,这次却要我凭空设计一个计算航磁补偿的模型。好在不是国家任务,与儿时和他研制矿石机一样,成败不受法律追究,我就答应尽量设法完成。

“运五”飞机加装光泵探头示意图

老寿在退休前参加过单位核光泵研制,这次他就找“老关系”把当年用剩的多余物资买来,独自一人在我阁楼“拼凑”测试,前后折腾了三年,制成高标准的核磁共振磁探仪。当时已能买到小规模的集成电路芯片,他就用它按“数字化”改进电路。工作频率亦尽量提高,使实测分辨率提高近一个量级。

测磁原本是要测定地下或水下物质产生的磁力,但它不可避免地会带入仪器自身以及周围其他物体带来的磁力,这就需要设法进行磁补偿,把它抵消。原先补偿的办法是在探头外布置三组相互垂直的线圈,线圈加上电,即可在探头处产生磁场。线圈根据补偿需要加电,这就是早年采用的航磁补偿方案。线圈以及探头周围的飞机部件是导体,它们在飞机飞行时也因切割原有的磁力线,受洛伦兹力驱动产生涡流,强度与切割速度成比例。这就在涡流附近的探头多了一份与飞行速度有关的磁干扰。

光泵磁感非常灵敏,干扰它的因素也非常多。以上只说了与飞机姿态有关的磁干扰和与飞机飞行速度有关的(涡流)磁干扰。

如何消除这些磁干扰?以前就靠在这三组感应线圈上加相应的电流来“磁补偿”。如何调整它的补偿量,这是一个非常困难的工作。现在要同时调整三个探头,几乎不可能完成。现在我们建议干脆不用线圈,而设计一个数学补偿模型(公式),用计算的方法补偿,以产生干扰的各因子H姿态,H航速,H**线性组合成H干扰。

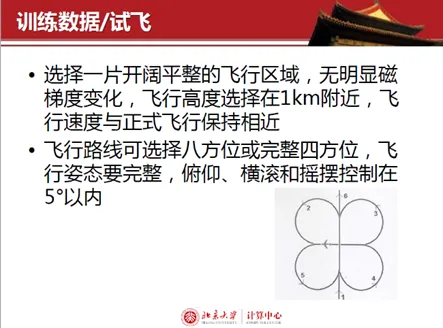

用飞机带着仪器到天上去“飞八字”(实是包含各种姿态和变换速度的飞行),实时记录H干扰和H姿态,H航速,H**这些因子的数据。然后根据模型等式的要求,用优化算法求得所有系数a姿态,a航速,a**…。

试飞环境和飞行姿态

1994年我们就用这一补偿方法,借用“运五”飞机勘测了胜利油田的草桥矿区,获得非常好的结果。

自此以后的20余年中,我们以此多探头数字补偿方法作了多次航磁物探,都得到很好的结果。其中除了多探头的“差分模式”外,对涡流的数字补偿功不可没。

胜利油田草桥地区航磁图像显示,航磁异常

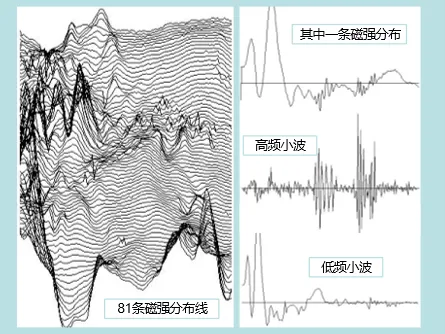

为了考察这一补偿效果,我们回放当年用三探头进行飞行调试的记录,如图。三根曲线分别显示三个探头的磁强飞行记录。上图中是没有补偿的记录,下边则是作了补偿后的情况。补偿效果明显,特别是绿色曲线,这一探头正好落在飞机涡流感应特大的地区,它因飞机加速而突变。而我们有此“涡流补偿”,所以能消除。这部分的原理已在我1996届学生龙翔的硕士论文《胜利油田草桥地区三分量航磁梯度实验性油气勘探数据的处理》中详细介绍。

涡流补偿后的曲线

2004年,我们专为某用户作飞行实测。经过验收,我们研制的航次探测系统合格,并被立项采用。结果到了签订合同时,北大意外出局了,这项技术的应用也只能作罢。因为用户方并未了解掌握我们的技术,只好另行设法找别的产品替代(据说是进口国外产品)。

2004年为用户进行飞行实测的图组

2015年4月,用户方领导亲自来北大,又说起当年的事:“实用并不成功”“飞机一加速,目标就丢失”。当时正好有朋友给我找来一份国外文献,是加拿大著名物探公司PetRos EiKon在2004年发表的论文《Magnetic Compensation of Magnetic Noises Related to Aircraft’s Maneuvers in Airborne Survey》。从文献看,它只有方位补偿,而没有涡流补偿。数字探头当然不知道飞机在加速!

我们的研究没有中断。硬件成套,可在小型无人机戴飞。

而软件,因信息科技的进展又有更好的处理方法,如“盲信号处理”。我们掌握一份亲自飞得的大数据,可在实验室随时实测。

现在,硬件软件系统集成,方法实测有效,是一项真正的“技术科学”研究成果,就只等待为我国建设服务的机会了!

作者后记:

我们开发的航磁测量技术核心突破在于三方面:

1. 设备小型化与技术低成本化革命

寿宝奎于1980年代首创“动力滑翔机+核磁共振探头”方案,以民用设备替代专业航磁飞机,用录像定位解决无GPS难题,使航磁勘探从“国家专营”走向“普惠应用”。

2. 数字补偿模型创新

面对国际公认难题“航磁干扰补偿”,二人颠覆传统的线圈物理补偿思路,首创多探头差分式数学补偿模型( H干扰=∑ai×Hi ),通过“飞八字”采集数据拟合系数,成功消除飞机姿态、涡流等干扰,精度超越同期加拿大技术。

3. 无人机替代实现安全升级

将物探系统移植至无人机平台,彻底规避传统航磁勘探的人员飞行风险,实现“无人化”“智能化”转型。

这项技术的研发价值远超技术本身——

实践验证:1987年助力德兴铜矿发现隐伏矿带,1994年在胜利油田勘探中效果显著;

学术贡献:涡流补偿等原理被写入北大硕士毕业论文,形成完整技术科学体系;

时代前瞻:早于国际同行十余年攻克动态补偿难题,却因体制壁垒未能产业化,折射科技成果转化之痛。

这段白发学人的赤子征程提醒我们:创新未必在庙堂,民间智慧与家国情怀的结合,亦可铸就“国之重器”。

自研航磁探测系统组件

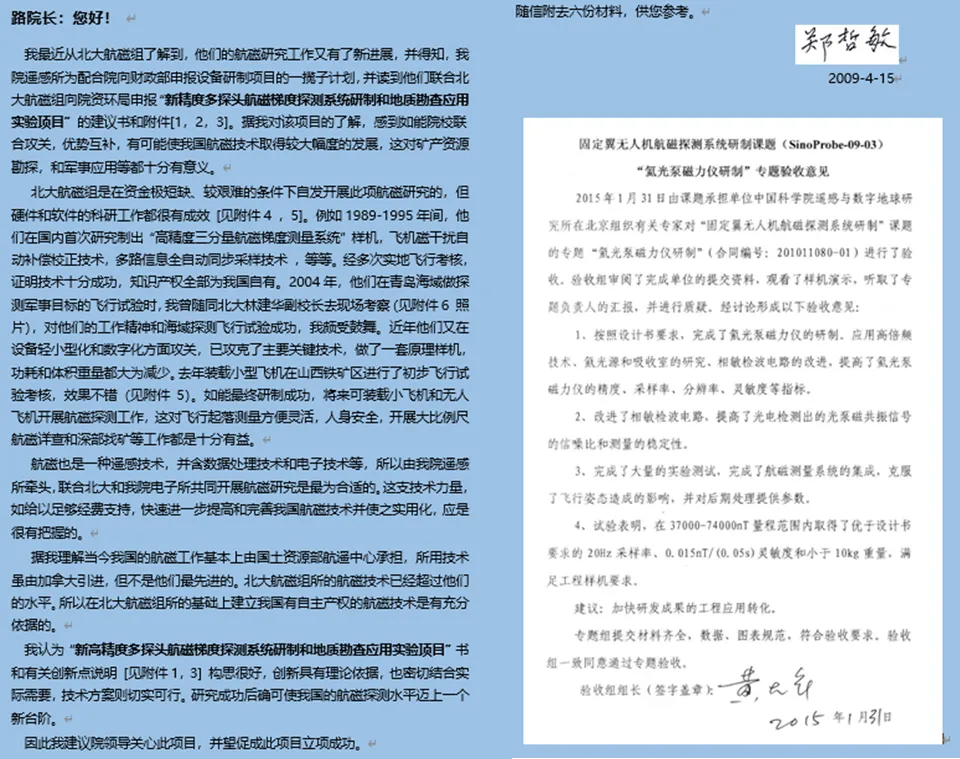

专家对自研航磁探测系统的项目验收意见和评价

作者简介:

陈耀松,北京大学力学系教授。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号